|

MENU 筑波山 つくば近隣ガイド 茨城県 広告 |

筑波山の登山コース

筑波山は、多くの登山コースがあり、それを組み合わせることで、数多くのハイキングコースとして楽しむことができる。

登山口も、南側の筑波山神社側だけでなく東側のつつじケ丘側、北側の薬王院側など、さまざまな方角から登山コースが設定されている。

ここで紹介している登山コースは、正式に登山道として認められているコース。案内板もしっかり整備され安心して登ることができる。

筑波山のなかで最も代表的な登山道は御幸ケ原コース。中腹の筑波山神社脇から御幸ケ原至る。終盤ややきつくなるが、筑波山初心者でも安心して登れるコースだ。 その御幸ケ原コースと双璧を成すのが白雲橋コース。同じく筑波山神社から女体山山頂に至る。 筑波山名物の奇岩が多くある。弁慶七戻りや北斗岩、大仏岩などが続く。ただ終盤は多くの岩と急傾斜の登山道、 特に最後の女体山山頂直下は鎖場の難所となる。 また、眺望を楽しむならつつじケ丘からのおたつ石コース。登山道から眼下に眺望が広がる。 弁慶茶屋跡で白雲橋コースと合流し女体山山頂に至る。 登山の服装は、原則地上と同じものでいい。筑波山の標高は877mで、標高による気温差は理論上5度程度。 あまり服装に悩む必要はない。ただ、冬場は風が強いので風を通さないもの、春と秋は上に1枚羽織れるものをもって行くと安心。 また、筑波山でもあまり多くは無いが天気が急変する場合もあるので、雨具の用意が必要。 このほか、登山する時の靴は、登山道がきれいに整備されているため極端な話、スニーカーでも登れる。 しかし岩場なども多く、いわゆる軽登山靴といわれるものがあると安心だ。ミドルカット程度の登山靴がお奨め。 冬場は雪が残っていることがあるので軽アイゼンがあると安全に登山できる。特に1月、2月は、 平地に雪が降った後、2週間程度残っていることがある。特に頂上付近では、もっと長く残っている場合がある。雪が降ったことを忘れたころ登山に行って、登山道で立ち往生ということもあるので注意が必要だ。 筑波山口からの登山、つくば道を使った登山、羽鳥道からの登山、ケーブルカー、ロープウエイを使った登山、及び筑波山一周は、  のページへ。

筑波連山の縦走は、 のページへ。

筑波連山の縦走は、 のページへ。

東筑波の縦走は、 のページへ。

東筑波の縦走は、 のページへ。 のページへ。

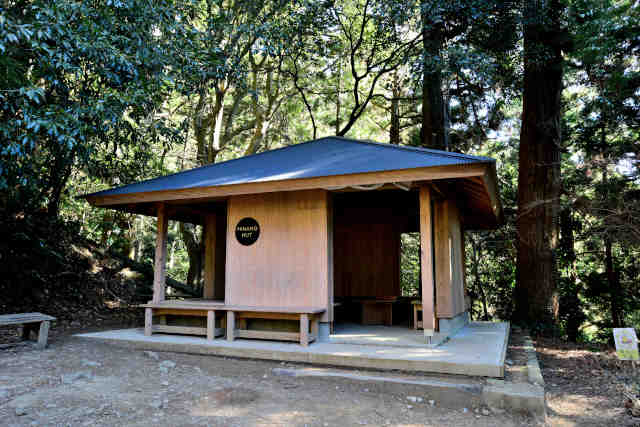

女体山山頂付近の筑波山登山道の案内図 御幸ケ原コース 首都圏自然歩道線。筑波山神社と御幸ケ原間、筑波山登山の最も代表的なコース。 筑波山神社拝殿と山頂の本殿を結ぶ御座替の道でもある(神輿は現在はケーブルカーで登る)。 ケーブルカーの宮脇駅脇にある鳥居をくぐってスタートし、山頂駅の脇がゴール。 鳥居を過ぎると最初は穏やかな勾配だが、すぐに急な傾斜が待ち受けている。傾斜が急な場所は階段が整備されているところも多い。 また、石がころがっており河原状態の場所も少なくない。標高400mを過ぎると桜塚と呼ばれる場所があり、その直後に最初の休憩ポイントで、ベンチがある。 ここを過ぎると御幸ケ原コースらしい、石と階段の登山道が連続してある。 ケーブルカーのすれ違いが見られるところが中間地点。 ここには「MINANO HUT」と名付けられた休憩所がある。 またベンチもある。頂上へはケーブルカーのすぐ脇の狭いところを登っていく。 しばらくは右側が急な崖の登山道を登る。左側に石垣がある場所を過ぎたあたりから急な階段が連続的に続く。 さらに少し平らに感じるところを挟んで、自然石がある険しい登山道になる。 そこを過ぎると途中一時的に平坦な場所がケーブルカーのトンネル上の場所。登山道はトンネル上でケーブルカーの軌道と交差している。 ケーブルカーの線路を横断していないのにケーブルカーの東側から登って、西側に出るのはこのためである。 若干の下りを挟んで最後の休憩ポイント男女川の水源がある。この付近が標高600m。 清涼な湧き水がある。また、ベンチが置かれており人気の休憩ポイントになっている。 その後はなだらかな登りと急傾斜の登山道が交互に続き、御幸ケ原直前はかなり長い階段がある。 筑波山ケーブルカー駅の西側に出る。 コース番号は1番、またA標が設置されている。 標高差は約540m、距離は約2km。登り約90分、下り約70分。 御幸ケ原コースの全線ガイド(写真ガイド)は  へ。 へ。

【トイレ情報】筑波山神社から登山道に向かう途中に有り。御幸ケ原の男体山登山路入口に有り。コース途中は無し。 御幸ケ原コース登山口鳥居の地図

御幸ケ原コース登山口の鳥居、左の階段を登るとケーブルカー駅、 奥の白い建物が駅舎(左)、御幸ケ原コース登山口の案内標(右)

御幸ケ原まで2km、男体山頂まで2.3kmの案内標と登山道(左)、ケーブルカー分岐、標高は約300m(右)

火気厳禁標識と登山道(左)、火気厳禁の標識(右)

両側に大きな木がある登山道(左)、木の根の登山道(右)

1−1標前の登山道(左)、1−1標先の登山道(右)

長い階段(左)、山火事用心前(右)

木の根の階段の登山道(左)、整備された階段の登山道、左にカーブしている(右)

右カーブの階段(左)、関東ふれあいの道案内石盤、山頂まで1800m(右)

石が大量にある登山道(左)、Aー2標前の登山道(右)

桜塚前、標高は約400m(左)、桜塚の休憩スペース、「筑波山の植物」の解説版がある(右)

桜塚先登山道(左)、桜塚先の階段登山道(右)

水の無い沢のような場所を進む(左)、右手には大きな石がある(右)

石が転がる広場のような場所(左)、同じく石が転がる登山道(右)

石の斜面を進む登山道(左)、大きな木とともに大きな石が転がる(右)

野鳥図鑑解説板前登山道(左)、再び石の斜面を登る(右)

木の根の階段のような場所を進む(左)、その先の階段の登山道(右)

御幸ケ原コース、1−3、Aー3標前登山道(左)、1−3、Aー3標前休憩スペース(右)

御幸ケ原まで1100m、男体山山頂まで1400mの案内標(左)、 1100m案内標先の登山道(右)

御幸ケ原コース登山道、標高500m付近(左)、登山道MINANOHUT手前(右)

御幸ケ原コースで唯一、ケーブルカーの軌道が見える場所が中間地点、登山道から見えるすれ違うケーブルカー

御幸ケ原コースの中間地点にある休憩所「MINANO HUT」(左)、「MINANO HUT」看板(右)

「MINANO HUT」内部(左)、御幸ヶ原方面への登山道入口(右)

御幸ケ原コース、1−4、Aー4標前登山道(左)、1−4標先の登山道、右側は崖(右)

同じく右側が崖、登山道も狭く、木の根が張り出している(左)、石垣のある登山道、石垣はケーブルカーの軌道を支える(右)

石垣先、階段の登山道(左)、関東ふれあいの道、山頂まで1km(右)

登山道脇の大きな木、御幸ケ原コースには多くある風景(左)、反対に左側が崖の場所もある(右)

大きく広がる石の一つに左方向の矢印が書かれている。矢印方向が御幸ケ原方面、 この斜面をまっすぐ進んでしまうと行き止まり(左)、矢印の先、石止めが施されるなど急斜面を登る(右)

御幸ケ原コース、ケーブルカートンネル上(左)、ケーブルカートンネル先(右)

御幸ケ原まで700m、男体山山頂まで1000m(左)、再び大きな木が登山道にある(右)

登山道の真ん中に大きな木がある(左)、少し下りの場所(右)

1−5、Aー5標前の登山道(左)、石の山を越える(右)

登山道にシンボル的な大きな木がある(左)、石の登山道、土の場所と石の場所がある(右)

石の登山道を越えると男女川の水源地(左)、御幸ケ原コース、男女川の水源手前に設けられた1−6、Aー6標(右)

男女川の水源前にある休憩スペース(左)、男女川の水源に祀られている祠(右)

休憩スペース先、大きな岩を越えて進む(左)、 登山道の右側に大きな岩、この先にハート石(右)

登山道の真ん中にハート石。大きくはないが、多くの人に触られているせいか 白く光っている(左)、大岩と右側は崖の狭い登山道(右)

右側は斜面で左側は崖になる(左)、岩や樹木の間の階段の登山道(右)

登山道、正面に大岩(左)、木の根と階段の登山道(右)

木の根と石の登山道(左)、大きな樹木に癒される(右)

階段の登山道、この辺から階段が多くなる(左)、1−7手前の登山道(右)

御幸ケ原コース、1−7、Aー7標(左)、右に曲がると再び階段(右)

御幸ケ原コース、終盤の階段(左)、長く続く階段の登山道(右)

階段、幅の広い階段(左)、階段の登山道もカーブしてくると間もなく御幸ケ原(右)

階段最終盤、階段左カーブ(左)、同じく階段右カーブ(右)

御幸ケ原到着

雪の御幸ケ原コース(左)、同じく御幸ケ原近くの登山道(右) 御幸ケ原から男体山山頂 山頂連絡路。筑波山登山線。男体山山頂へは、御幸ケ原コースで登山すると、すぐ左手に男体山の登山口。御幸ケ原では、目の前に男体山の山頂がそこに見える。 葉が落ちている冬場であれば、御幸ケ原から山頂の本殿も見える。登り口は幅の広い階段で始まる。徐々に岩場などが多くなり、最後はかなり急な場所もある。 このため、ケーブルカーやロープウエイでの登山を考えている人は要注意。登山道には石がゴロゴロしている場所、あるいは急傾斜の場所もあり、ある程度は動ける服装と履物は必要。山頂まで約300m、約15分。 また、御幸ケ原からではないが男体山山頂へは立身石西側から登山道がある。登りはじめて、間もなくすると御幸ケ原からの登山道と合流する。 【トイレ情報】御幸ケ原の男体山登山路入口に有り。

御幸ケ原から男体山山頂への登山道入口の看板(左)、 御幸ケ原から男体山山頂への登山道(右)

立身石方面からの登山道と合流付近(左)、 立身石西側の男体山登山道分岐、男体山へは右へ(右)

立身石分岐からの男体山登山道、御幸ケ原方面からの男体山登山道との合流前(左)、 同じく立身石分岐からの男体山登山道(右)

男体山登山道から山頂の筑波山神社男体山本殿を望む

雪の男体山登山道登り口付近(左)、同じく雪の男体山登山道(右) 御幸ケ原から女体山山頂 山頂連絡路。筑波山登山線。御幸ケ原から女体山山頂へは、左手にお土産屋さんを見て、大きな鉄塔のある方へ進む。ほとんどなだらかな登りで、登山者にはほとんど苦も無く女体山にたどりつける。 ただし上記、御幸ケ原から男体山山頂同様、ケーブルカーやロープウエイでの登山を考えている人は要注意。登山道には石がゴロゴロしている場所もあり、ある程度は動ける服装と履物は必要。 途中にセキレイ石、ガマ石がある。山頂まで約550m。 コース番号は9番 【トイレ情報】御幸ケ原の男体山登山路入口及び東側の旧ユースホステルコース入口に有り。

御幸ケ原から女体山への登山道入口(左)、登山道入口にある9番標(右)

山頂連絡路9−1標前、カタクリの里近く(左)、石の登山道(右)

御幸ケ原から女体山山頂へ向かうと最後はここに。登った突き当たりを右に行くと山頂、左が白雲橋コースを経て下山

雪のガマ石(左)、雪の御幸ケ原から女体山への登山道(右) 白雲橋コース 筑波山神社と女体山山頂を結ぶ登山路。御幸ケ原コースとともに筑波山を代表する登山道。 筑波山の特徴である眺望や奇岩が楽しめるコース。御座替では、実際に神輿が下る道で、運が良ければ見ることができる。 コースは、大きく筑波山神社と弁慶茶屋跡の間、弁慶茶屋跡と女体山山頂間に分けられる。前半が森林浴のコース、後半が奇岩を楽しむコース。 筑波山神社の東側にある白雲橋を渡り、一度住宅地に出てそこから登山道に入る。白雲橋を過ぎたところに「是より女体山」の石碑、その先の住宅街の丁字路(案内板あり)を左折すると間もなく、登山道入口の鳥居がある。 登り始めると酒迎場分岐まで穏やかな登りが続く。登山道は、入口付近は狭いものの、そこを過ぎると主に階段で整備されている。 豊かな自然のなかを進み、森林浴を満喫できる。 酒迎場分岐は、左が白雲橋コースで山頂方面、右は迎場コースでつつじケ丘へ通じている。つつじケ丘経由でもおたつ石コースを挟んで白雲橋コースに戻り山頂へ向かうことは可能。 分岐を過ぎると登山道もほとんどが自然のままの道となる。少し行くと白蛇弁天がある。 急傾斜のところは自然石で階段になっている場所も多い。全体的に平らなところと、急傾斜の登山道が断続的に続く。 弁慶茶屋跡は広場となっており、つつじケ丘からのおたつ石コースと合流する。 屋根付きの休憩所「BENKEI HUT」がある。 ここを過ぎると筑波山を代表する奇岩が出迎えてくれる。 まず弁慶七戻り。頭上の岩がいまにも落ちそうな気配で、あの弁慶でさえ、躊躇するという伝説の岩。 この岩は、下から見るより上から見る(登山の場合、くぐって振り返る)ほうが怖い。そこを過ぎると高天ヶ原。大きな岩の上に祠がある。 続いて母の胎内くぐり。さらに出船入船、裏面大黒岩、北斗岩など、著名な奇岩が登山道沿いにある。 またこの区間は、平坦な場所もあり森林のなかを散策といった風情の場所もある。秋には紅葉も美しい。 そして頂上近くにあるのが、大仏岩。これを左手に見ると間もなく頂上。最後の登りは露石の階段で、しかもかなりきつい勾配になっている。 鎖もついているので、安心して登れるが、斑レイ岩のため、雨が降ると滑りやすいので注意が必要。 女体山本殿のすぐ北側に出る。天の浮橋を渡って頂上だが、順路は本殿側から。 山頂から筑波山神社まで全体で登り約110分、下り95分。標高差は約620m、距離は約2.7km。区間ごとにみると、山頂から弁慶茶屋跡まで、登り約40分、下り約35分、弁慶茶屋跡から酒迎分岐まで、登り約50分、下り約45分、酒迎分岐から筑波山神社まで登り約20分、下り約15分。 コース番号は2番、またB標が設置されている。 白雲橋コースの全線ガイド(写真ガイド)は  へ。 へ。

【トイレ情報】筑波山神社西側に有り。コースの途中ではないが、女体山山頂付近ではロープウエイ駅にある。 白雲橋コース登山口鳥居の地図

白雲橋コースへの入口。筑波山神社拝殿脇にある日枝神社・春日神社拝殿脇を抜けていく

筑波山神社の東側にある白雲橋(左)、白雲橋を渡ったところにある「是より女体山」の石碑(右)

是より女体山石碑の先にある交差点を左折(左)、交差点にある案内板(右)

白雲橋コース登山口鳥居(左)、白雲橋コース登山口鳥居前からの眺望(右)

白雲橋コース、最初は林間のなだらかな歩きやすいコース(左)、 水郷筑波国定公園案内看板と登山コース(右)

酒迎場分岐

酒迎場分岐脇のBー0標と登山道、白雲橋コースの実質的なスタート(左)、 Bー0標先(右)

林間コースの中、左手奥に見えるのが白蛇弁天(左)、白蛇弁天前(右)

白蛇弁天。登山道のすぐ隣にある

Bー1標と登山道(左)、白蛇弁天を過ぎてしばらく行くと分岐後最初の階段(右)

山頂まで1600m標と登山道(左)、この付近から登山道に石がころがりだす(右)

岩の登山道を進む(左)、同じく岩の登山道、この付近は道幅の広い場所もある(右)

登山道山頂まで1000m標手前(左)、山頂まで1000m標と登山道(右)

岩の登山道(左)、もうすぐ「BENKEI HUT」(右)

白雲橋コースから見た「BENKEI HUT」(左)、「BENKEI HUT」看板(右)

「BENKEI HUT」の内部(左)、「BENKEI HUT」北側(右)

BENKEIHUTからの眺望(左)、BENKEIHUT前、白雲橋コース下り口側にある案内標(右)

弁慶茶屋跡の2標(左)、弁慶茶屋跡に祀られている聖天神社(右)

BENKEIHUTから弁慶七戻りへ(左)、弁慶七戻り先(右)

B−4案内標と登山道(左)、鎖が左手にある岩場(右)

右側に石の壁(左)、右側に大きな石(右)

国割石先のベンチ(左)、(右)B−5案内標と登山道

北斗岩の手前、(左)、北斗岩を少し登ったところ(右)

大きな岩の脇を登る(左)、B−6標と登山道(右)

B−7標と登山道(左)、岩場の登山道(右)

標高800mを過ぎると岩場の道が多くなる(左)、白雲橋コース山頂手前の岩場(右)

女体山の神社社務所の裏、山頂から天浮橋を経てみた降り口。てすりのところを右に行くと下山

雪の白雲橋コース(左)、同じく白雲橋コース(右)

雪の弁慶七戻り(左)、雪の出船入船前(右)

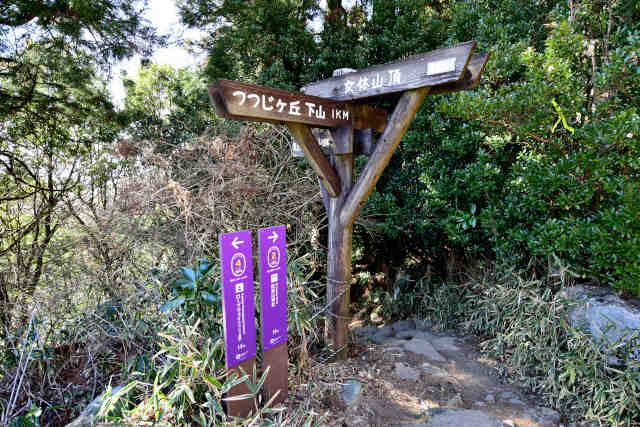

雪の白雲橋コース(左)、同じく山頂近くの白雲橋コースの岩場(右) おたつ石コース 筑波山登山線。つつじケ丘と弁慶茶屋跡を結ぶコース。弁慶茶屋跡から白雲橋コースに合流し女体山山頂を結ぶ。 このため、つつじケ丘と女体山山頂を結ぶコースとされている場合も多い。つつじケ丘まで公共交通機関があることや駐車場が整備されているために人気の登山コース。登山道からの眺望があることも人気の理由だ。なお、おたつ石とはガマ石のこと。 弁慶茶屋跡以降は白雲橋コースの案内板に変わる。 白雲橋コースは上記参照。 おたつ石コースは、登り始めが一番の急傾斜。最初の3分の1で、標高差は3分の2を登ってしまう。 このため、運動不足の人がいきなり登り始め、具合が悪くなる人もいるので注意が必要だ。 登山道はきれいに階段が整備されている。また登山道周辺にはつつじが見られ美しいコースとなっている。 3分の1程度登った場所がつつじケ丘高原。休憩小屋やベンチなどが置かれており、最初の休憩スポットとなっている。 つつじケ丘高原を越えると、森林浴のコースとなる。傾斜も緩やかになる。 眺望は限られた場所となってしまうが、のんびりと登ることができる。 コース番号は4番、またC標が設置されている。 つつじケ丘と弁慶茶屋跡まで、登り約40分、下り約35分。 おたつ石コースの全線ガイド(写真ガイド)は  へ。 へ。

【トイレ情報】つつじケ丘のレストハウス、ロープウエイ駅、駐車場奥に有り。コースの途中にはないが、女体山山頂付近ではロープウエイ駅にある。 おたつ石コース登山口の地図

つつじケ丘から見たおたつ石コースの登山口。(左)、 コースに掲げられている火気厳禁の看板。おたつ石コースに限らず筑波山登山道は全域で火気厳禁(右)

つつじケ丘のおたつ石コース登山口。最初はかなりの段数の階段を登る(左)、 登山口にある案内標、女体山頂まで1800m(右)

ガマランド隣付近(左)、ガマランドの上にあるガマ大明神の鳥居脇の登山道(右)

おたつ石コースCー0標付近の登山道、標柱には「軽装・無計画での登山は、危険ですのでおやめください」 と記されている(左)、石と階段の登山道(右)

つつじケ丘高原方面へ石と階段の登山道が続く(左)、同じく長い階段が続く(右)

石の斜面を登る(左)、(右)登山道の左にベンチ

おたつ石コース、つつじケ丘高原付近からの眺望

整備されたコンクリートの長い階段が続く(左)、階段が終わると標高は600m(右)

つつじケ丘高原の登山道(左)、同じく開けてきたつつじケ丘高原の登山道(右)

おたつ石コース上のつつじケ丘高原、つつじが多くある(左)、 つつじケ丘高原にある四阿とベンチとテーブル(右)

おたつ石コースつつじケ丘高原にあるCー1標と付近の登山道(左)、 つつじケ丘高原付近の登山道にも火気厳禁の看板(右)

つつじケ丘高原を過ぎると緩傾斜の登山道となる(左)、同じくこれまでとは変わって緩傾斜の階段(右)

登山道上あるいは沿いに自然石が多くある(左)、緩傾斜まっすぐな登山道(右)

冬場は落葉で明るくなる登山道(左)、一方広葉樹林沿いは冬場でも日陰となる(右)

林間の階段の登山道(左)、大きな木もある緩傾斜の登山道(右)

大きな岩も見られるようになる(左)、左側崖の場所(右)

登山道の真ん中に岩(左)、この付近は下りの階段の登山道(右)

南側が崖の登山道(左)、緩やかな下りの登山道(右)

冬場、落葉後は明るく開けた登山道(左)、再び上りとなる。まもなく弁慶茶屋跡(右)

おたつ石コースCー2及び4−2標付近の登山道(左)、Cー2標先の登山道(右)

おたつ石コース最終盤、階段の登山道(左)、同じく石の階段にかわり傾斜が急になると弁慶茶屋跡(右)

おたつ石弁慶茶屋跡。つつじヶ丘と弁慶茶屋跡までがおたつ石コース。 弁慶茶屋跡から女体山山頂までは白雲橋コースで、 案内標もここから2番及びB標となる。 迎場コース 白雲橋コースの酒迎場分岐からつつじケ丘を結ぶコース、登り約40分、下り約35分。 筑波山登山線。酒迎場分岐で白雲橋コースを経て筑波山神社に至る。 白雲橋部分も含め筑波山神社、つつじケ丘間は、万葉古路として、多くの万葉碑が建てられている。 迎場コースは、あまり急傾斜な場所はなく歩きやすいのが特徴。加えて多くの休憩所用のベンチ、 そして2か所の四阿(あずまや)がある。 コース番号は3番、またD標が設置されている。 迎場コースの全線ガイド(写真ガイド)は  へ。 へ。

酒迎場分岐、迎場コースは右へ、左は白雲橋コース

迎場コース、Dー0標付近の登山道(左)、分岐先の開けた登山道。気持ちのいい森林浴が楽しめる(右)

分岐先のその先、ひらけている登山道が続く(左)、林間、石の階段を進む(右)

同じく林間、大きな木もあり森林浴を満喫できる(左)、同じく林間を進む、大稲岩も登山道沿いにある(右)

林間の登山道、ここはかなりフラット(左)、同じく林間の登山道、階段を進む(右)

左側に休憩用のベンチが2つ並んでいる(左)、林間、緩傾斜をを進む(右)

迎場コース、3−1、Dー1標付近の登山道(左)、3−1標先の登山道(右)

右側にテーブル状の大きな岩(左)、小さな枯れた沢を渡る(右)

これまでと比べると狭い登山道、右は崖(左)、再びフラットな登山道(右)

迎場コースの緩傾斜を進む(左)、平地林を森林浴して歩いているイメージ(右)

2つの休憩用ベンチ、真ん中に火気厳禁看板(左)、「筑波山の植物」の解説版前(右)

迎場コース、西側の四阿と登山道、四阿脇には万葉歌碑がある(左)、四阿先の登山道(右)

迎場コース、大洗神社と登山道(左)、大洗神社先の登山道(右)

迎場コース、3−2、Dー2標付近の登山道(左)、3−2標先の登山道(右)

迎場コース、枯れた沢を渡る(左)、沢を反対側から見る(右)

この辺りにも大きな石がある(左)、休憩ベンチと登山道(右)

近くにも休憩ベンチ(左)、筑波山神社まで1.4km、つつじケ丘側は欠損(右)

傾斜のある場所で右側はなだらかな崖(左)、階段を登る(右)

踏板部分が長い階段が続く(左)、右側が崖で登山道の幅も狭くなる(右)

四阿がある手前のベンチ(左)、迎場コース、東側の四阿と登山道(右)

迎場コース、3−3、Dー3標付近の登山道(左)、3−3標先の階段の登山道(右)

同じく階段の登山道(左)、緩傾斜の階段の登山道(右)

この辺にも大岩がある(左)、緩やかな階段の道(右)

左に休憩用ベンチ(左)、冬でも緑が多い道(右)

迎場コース、3−4、Dー4標付近の登山道(左)、直線の緩やかな階段の登山道(右)

左カーブの階段の登山道(左)、万葉歌碑前の登山道(右)

山火事用心の看板前登山道(左)、つつじケ丘手前、奥にうっすら見えるのがつつじケ丘の建物(右)

迎場コース最終盤、正面に見えるのがロープウエイのつつじヶ丘駅(左)、左側のコンクリート壁が途切れたところで左折すると、石段の先がつつじケ丘(右)

迎場コース、階段を登りきるとつつじケ丘(左)、 迎場コース、つつじケ丘側入口、右側に迎場コースの入口案内とともに筑波山万葉古路の石碑がある(右)

雪の酒迎場分岐(右) 薬王院コース 薬王院線。筑波山西側の薬王院から男体山の自然研究路を結ぶ2.5km(男体山山頂まで約3km)のコース。 正式な登山コースでは最も距離が長い。 薬王院脇に2つの登山口がある。便宜上手前を薬王院脇登山口、その先の道路両側が駐車場となっているところを薬王院コース登山口とする。 どちらの入口から入ってもすぐに合流する。 途中で鬼ケ作林道を横断する。鬼ケ作林道前はなだらかな上り、過ぎて後半はその多くが階段からなる難所。つづら折りの階段が続く。 階段が終わるとなだらなか上りになる。薬王院近くの道路脇に駐車スペース有り。 また、つくし湖の休憩所の駐車場を利用して薬王院の参道から登る人もいる。 【トイレ情報】つくし湖の休憩所にあり。 薬王院コース登山口の地図 薬王院脇登山口の地図 つくし湖の休憩所の地図

薬王院コース登山口前薬王院第3駐車場、薬王院第1及び第2駐車場は参拝者専用。登山者はこちらの第3駐車場へ

薬王院脇登山口から少し行ったところの薬王院コース登山口、登山道ナンバー「5」の標識が建てられている(左)、 薬王院コース登山口を入ってすぐの場所(右)

薬王院の門前を少し過ぎたところにある薬王院脇登山口(左)、登山口の案内板、山頂まで2960m、標高は190m(右)

薬王院脇登山口から登ってすぐのT字路。薬王院脇登山口から入ったものだが、 右は薬王院コース登山口、どちらから始めてもここで合流。ここを左に。

薬王院コース、登りはじめの登山道(左)、鬼ケ作林道近くの登山道(右)

鬼ケ作林道手前(左)、鬼ケ作林道合流(右)

鬼ケ作林道からの登山道入口

薬王院コースの階段(左)、同じく階段(右)

つづら折りの薬王院コースの階段(左)、同じくつづら折りの階段(右)

薬王院コース、階段を過ぎた付近の登山道

薬王院コースの終盤、正面に男体山が見えてくる(左)、自然研究路合流近くの登山道(右)

男体山の自然研究路との合流。左に行くと御幸ケ丘方面で、男体山山頂への登り口が近い(左)、自然研究路のところにある案内板(右) 薬王院コースは、その名の通り筑波山四薬師、椎尾山薬王院脇からスタートする。 このため、薬王院を参拝してから登山するのもいい。参道入口は上記登山路入口から約100mほど戻る。 参道は仁王門をくぐると急な石の階段。ここを登りきると本堂が正面にある。 参拝して本堂向かって右へ。左手に弁財天を祀る池を見て進むと墓地へ。そのなかを通り抜けると登山路入口、最初の階段を登ったところに合流する。

薬王院参道入り口、奥に見えるのが仁王門

薬王院本堂前、ここを向かって右に(左)、墓地を抜けると薬王院コース登山路入口の階段へ戻る(右)

薬王院本堂前から筑波山方面を望む 薬王院コースは、その名の通り筑波山四薬師、椎尾山薬王院脇からスタートするが、 冒頭にも書いた通り、つくし湖からのスタートもある。むしろ薬王院コースの案内板もつくし湖前から始まっている。 なお、つくし湖薬王院間には2つのコースが存在する。通常のコースと交流広場を利用したコースがある。 交流広場を利用したコースは展望台があるように眺望はいいが、その先で急な場所がある。 そのため特に下山で利用する場合は注意だ。一方、通常コースは眺望が無い半面、滝や沢があり趣のあるコースとなっており、 おすすめのコースのひとつ。 以下、2コースを「つくし湖薬王院コース」「つくし湖交流広場コース」として紹介する。 いずれもコース名は当サイトが便宜上つけたもの。 ■つくし湖薬王院コース つくし湖から薬王院に向かう最もスタンダードな登山コース。

つくし湖駐車場、狭いため早い時期に満車となることも多いので注意が必要。また公衆トイレがある。 コース入口は 駐車場を出て右手に。

薬王院コース入口(左)、薬王院コース入口の案内標5−0(右)

薬王院コース入口を入りすぐに開けたところに出てくる。左手は展望台などがある交流広場(左)、 交流広場を過ぎたあたりの登山道(右)

登山道脇の休憩スペース(左)、休憩スペース先の登山道(右)

沢沿いを進む登山道(左)、沢を渡る(右)

整備された登山道

不動の滝

不動の滝先の登山道(左)、休憩所前登山道(右)

不動の滝近くの休憩所(左)、不動の滝先登山道(右)

薬王院コース案内標5−1付近の登山道(左)、薬王院林道前の登山道(右)

薬王院前林道合流

薬王院第1駐車場脇に出る。右手が駐車場(左)、林道側から登山道を見る(右)

林道に完全に出て駐車場前から薬王院方面を見る(左)、薬王院阿弥陀堂入口(右)

薬王院の仁王門入口、こちらが正門(左)、仁王門前にある案内標識(右) ■つくし湖交流広場コース つくし湖を見渡す交流広場を抜けていくコース。急な場所もある。薬王院の少し手前に出る。

交流広場コース登山口、つくし湖薬王院コースの登山口の南側にある。途中で交差しているのでつくし湖薬王院コース登山口から入っても可

交流広場(左)、交流広場前、薬王院コースとの登山道交差点にある標識。右に行くと薬王院コース、交流広場コースは真っ直ぐ(右)

交流広場内の登山道は階段の場所が多い(左)、交流広場内登山道(右)

展望台、夏場は周囲の樹木が大きくなったせいで見渡せないが落葉すると眺望がある

展望台先の登山道(左)、同じくその先の登山道(右)

登山道を少し上ったところで下を見る(左)、登山道林道手前(右)

林道との合流(左)、林道に出て薬王院方面を見る(右) 筑波高原キャンプ場コース 三本松線。筑波山北側の筑波高原キャンプ場から女体山に登るコース。キャンプ場コース。女体山山頂近くに出る。 急な場所も少なく、登りやすいコース。最初は筑波高原キャンプ場脇を登り、 キャンプ場の最上部から実質的な登山道となる。最後は登山道がつづら折りとなっている。 筑波高原キャンプ場の駐車場を利用できる。 コース番号は7番が設置されている。 筑波高原キャンプ場コースの全線ガイド(写真ガイド)は  へ。 へ。

【トイレ情報】筑波高原キャンプ場入口の駐車場脇(冬期閉鎖)に有り。女体山山頂付近ではロープウエイ駅にある。 筑波高原キャンプ場の地図

筑波高原キャンプ場コース、キャンプ場入口の登山口。正面の階段を登る(左)、 階段を登ったところ、ここを左へ。右手には広場がある(右)

コース入口右手にある筑波高原キャンプ場の広場。ベンチやテーブルがあり昼休憩に使う人も多い(左)、 左へ入ったところ。キャンプ場のメインストリート。右に見える階段を登る(右)

階段の正面、ここを登る(左)、キャンプ場脇の階段を登る(右)

同じくキャンプ場脇、左手に四阿(左)、筑波高原キャンプ場の最上部(右)

筑波高原キャンプ場最上部からの眺望

筑波高原キャンプ場コースの登山道の実質的なスタート(左)、 登山道入ってすぐの場所(右)

林の中を進む(左)、同じく林間を進む(右)

キャンプ場コースの登山道(左)、同じく根が露出する登山道(右)

直線の登山道(左)、登山道7−1標前、急な左カーブ(右)

キャンプ場コースの登山道(左)、同じくキャンプ場コースの登山道(右)

キャンプ場コース、この辺から同じ林間でありながら雰囲気が変わってくる(左)、林の中の長い直線道(右)

筑波高原キャンプ場7−2標前分岐、キャンプ場から0.7km、 女体山山頂まで0.9kmの案内標がある(左)、同じく7−2標前(右)

キャンプ場コース、同じく直線路(左)、 キャンプ場コース、この付近も直線の登山道が続く(右)

7−3標手前の登山道(左)、7−3標前の登山道(右)

第1カーブ、ここからつづら折りの登山道。途中の直線を挟んで前半8カーブ、後半6カーブ、 合わせて14カーブある。カーブの名前は当サイトが便宜上つけたもの(左)、 第2カーブ(右)

第3カーブ(左)、第3、4カーブ間(右)

第4カーブ(左)、第5カーブ(右)

第6カーブ(左)、第6、7カーブの間の登山道(右)

第7カーブ(左)、第8カーブ、前半のつづら折り終了(右)

第8カーブ先の登山道(左)、 三石休憩所。前半のつづら折りと後半のつづら折りの間にある。 ベンチとテーブルにいい高さの石が3つある。名称は当サイトが便宜上つけたもの(右)

三石休憩所先、登山道右手に大岩(左)、さらにその先(右)

第9カーブ手前、左側が崖(左)、ここから再びつづら折りの登山道、まずは右に曲がる第9カーブ(右)

第10カーブ(左)、第11カーブ(右)

第12カーブ(左)、第12カーブと13カーブの間からの眺望(右)

第13カーブ(左)、最後の第14カーブ、ここを左に曲がると女体山山頂下(右)

女体山山頂下広場ゴール(左)、女体山山頂側から見たキャンプ場コース下山口(右)

筑波高原キャンプ場駐車場(左)、筑波高原キャンプ場トイレ(右) 旧ユースホステルコース 深峰歩道。首都圏自然歩道線。筑波山北側のユースホステル跡から男体山に登るコース。約1.2km。御幸ケ原のおみやげ屋の裏に登ってくる。 おみやげ屋の集まっているところの最も東側(女体山に近い側、トイレのあるところ)から御幸ケ原に出る。 重機を山頂近くまであげるための道としても使われているため、登山路の幅も広く、よく整備されているので登り易い。 筑波山の登山路のなかで最もやさしいコース。ユースホステル跡が駐車スペースとなっている。公共交通機関は通じていない。 登山道の入口付近では、カタクリの群生地などもある。全体として森林のなかを歩くため自然観察はできるが、展望的には望めない。 2022(令和4)年10月から2023(令和5)年1月にかけて登山道の改修工事が行われ、ほぼ全線で登山道のコンクリート舗装が実施 されたほか、御幸ケ原のすぐ北側部分で新たな登山道の整備が実施された。 上記筑波高原キャンプ場コースもそうだが、利用が少なく、平日では人とすれ違うことがほとんどない。登り約40分、下り約35分。 旧ユースホステルコース、深峰歩道の全線ガイド(写真ガイド)は  へ。 へ。

【トイレ情報】つくし湖の休憩所にあり。登りきったところの御幸ケ原に有り。 旧ユースホステルの地図

旧ユースホステルの登山口(左)、旧ユースホステル跡(右)

旧ユースホステルコースふれあいの道案内板(左)、同じく旧ユースホステルコース6−1案内板付近(右)

旧ユースホステルコース6−2案内板付近(左)、同じくコースにあるふれあいの道案内板御幸ケ原まで500m地点、駐車場からは700m(右)

旧ユースホステルコース沿いにあるベンチ(左)、同じく階段分岐、従来はこの先に登山道は無く、左に入る階段が正規ルート(右)

旧ユースホステルコースの階段、新道完成前は御幸ケ原近くの最後はこちらの階段コース(左)、 同じく階段分岐先に新らたにつくられた登山道(右)

旧ユースホステルコース、同じく新しく造られた登山道終盤(左)、同じく御幸ケ原北側、突き当りを左へ(右)

旧ユースホステルコース御幸ケ原北側から、ここを右に入る(左)、同じく御幸ケ原北側に新たに造られた道、正面が男体山(右)

旧ユースホステルコース御幸ケ原北側、おみやげ屋裏にある階段入口と新しくなった案内板(左)、 同じく御幸ケ原側にある旧ユースホステルコース入口の案内板、御幸ケ原東側のトイレ近くにある(右) 東筑波ハイキングコース 国民宿舎つくばねからつつじケ丘に至るコース。全長約4.4km。前半は砂利の林道を歩く。後半が山林のなかの登山道。 国民宿舎つくばね脇の仙郷林道をスタート。林道を道なりに登る。最初にあるのが土俵場林道の分岐。土俵場林道は閉鎖されているのでそのまま仙郷林道を進む。 さらに進むと、つつじケ丘方面の林道分岐がある。こちらも閉鎖されているが、ここを入る。林道の終わりに実質的な登山口がある。ここからは主に山林のなかの登山道を歩く。 沢を渡る場所や急な傾斜地を下る場所もあり、変化に富んだ登山を楽しめる。その後、再び林道に出る。 林道の終点がつつじケ丘のすぐ下で、つつじケ丘の公衆トイレ脇に出る。山頂方面へはおたつ石コースで、女体山へ登る。 【トイレ情報】つつじケ丘口脇にあり。 国民宿舎つくばねの地図

国民宿舎つくばね脇の東筑波ハイキングコース入口。仙郷林道の入口でもある(左) 入口付近の仙郷林道。趣のある林道(右)

仙郷林道の途中にある土俵場林道との分岐。土俵場林道は閉鎖されている(左) 土俵場林道分岐の案内板(右)

土俵場林道分岐近くの仙郷林道

仙郷林道からつつじケ丘方面へ向かう林道への分岐。ここを左へ。分岐の林道は車が入れないようにバリケードがある。ここをくぐって林道を進む(左) 分岐案内板(右)

林道の終点にある実質的な登山口(左)登山口にある案内板(右)

登山口近くにある沢を横断(左)林の中の登山道(右)

林道出口、つつじケ丘はここを右へ(左)、つつじケ丘へ向かう林道(右)

つつじヶ丘公衆トイレ脇の降口 自然研究路 筑波山の御幸ケ原から男体山山頂を一周するように設けられているのが自然研究路。男体山周回路。1周約1.5km、約70分。 四季折々の草花など、森林浴を十分に楽しめるコース。研究路の途中には、18枚の筑波山の自然に関する案内板が設けられている。 筑波山の地形、地質から植物の垂直分布、ガマガエルの仲間、四季の花、昆虫、ツクバの名を持つ植物、哺乳類と鳥類などのテーマで展開されている。 さらに沿道の樹木には名札がつけられているものがあり、簡単な説明もある。実際、ブナやミズナラ、クマシデ、アブラチャン、エゴノキ、 アオダモ、リョウブ、アオハダ、サワフタギなどの樹木に付けられている。 御幸ケ丘とほぼ同じ高さを一周するが、結構アップダウンがある。南側からスタートすると間もなく筑波山の奇岩のひとつ立身石があり、その上は展望台(第一展望台)になっている。 このほか西側(第二展望台)と北側(第三展望台)の2カ所の展望台がある。 2014(平成26)年3月、自然研究路の第一展望台と第二展望台の間で、大規模崩落が発生し、研究路が通行止めとなり、 既存の登山道を利用した山頂経由の迂回路が設けられていた。 2022(令和4)年3月に復旧工事が完了し、8年ぶりに自然研究路が通れるようになった。 【トイレ情報】自然研究路入口(男体山登山路入口)に有り。

男体山北側の自然研究路(左)、男体山南側の自然研究路(右)

立身石上の第一展望台

西側がひらけている第二展望台(左)、第二展望台近くのあずまや(右)

第三展望台(左)、大石重ね近くのあずまや(右)

自然研究路の案内板(左)、自然研究路の樹木にある名札(右)

雪の自然研究路 ■自然研究路迂回路■ 2014(平成26)年3月、自然研究路での大規模崩落に伴い、通行止めを回避するため迂回路が設けられた。 2021(令和3)年12月13日から、崩壊場所での復旧工事が行われ、2022(令和4)年3月に開通した。 このため現在は迂回路を通らずに自然研究路を1周できるようになっている。 崩落した場所は、新たにコンクリートで登山道が設けられ、安全に通れるようになった。 また、復旧までに時間がかかった一因は、新たな崩落が起きないことなどを見極めていたことによるものと想定される。なお、迂回路も引き続き利用可能。 時計周りに進んだ場合、立身石を過ぎ、崩落現場手前で右に入る。これはもともとあった登山道を利用したもの。 階段がきちんと整備されているが、かなり急な場所の連続。間もなく御幸ケ原からの登山道に合流する。 山頂に到着したら男体山本殿と守札授与所の間を通り、旧筑波山測候所の角を左に入る。 ここも古くからある登山道。しかし最初は道幅が狭い上、左側が急な崖になっているので注意。 常陸帯神社を過ぎ、間もなく急な下りになる。従来の登山道は直進で小さなピークを超えていくが、その手前で左にほぼ90度曲がる。 間もなく、第2展望所の手前に合流する。

崩落した自然研究路

閉鎖された崩落現場手前。迂回路は右に入る(左)、男体山登山道と合流、山頂は左へ(右)

旧筑波山測候所前、矢印のところを入る(左)、旧筑波山測候所入ってすぐ。左側が急な崖、(右)

迂回路途中の急な場所、反対方向から見る(左)、研究路合流、第2展望台方面は右へ(右)

崩落したほぼ中心部。新たなコンクリートの登山道となっている

復旧地点を東側から見る(左)、同じく復旧地点を西側から見る(右)

copyright © 2007-2025 つくば新聞 by tsukubapress.com all rights reserved.

|