|

MENU 筑波山 つくば近隣ガイド 茨城県 広告 |

筑波山の概要

つくば市北端に位置する標高877mの双峰。東側の頂が女体山で標高877m、西側の頂が男体山で標高871m。

つくば市側(南側)から見ると独立峰にも見えるが、実際は独立峰ではなく、阿武隈山地の最南端、詳しく分類すると八溝山地の最南端に位置する。

さらに詳しく見ると、笠間、岩瀬盆地を境に南側を筑波山塊という。

中央部に八郷盆地があり、加波山(709m)、足尾山(678m)、筑波山と至る西側山列と吾国山(518m、わがくにさん)、

難台山(553m、なんだいさん)、竜神山へと続く東側山列から成る。水郷筑波国定公園の一部を成す。

つい最近まで標高は876mとされていたが、登山者から最高点が違うのではないかと指摘があり、国土地理院が調べたところ、877mに改められた。

また、四季折々の自然の豊かさが特徴。早春(2月〜3月)には梅、初夏(5月)にはつつじ、秋(11月)には紅葉が楽しめる。 特に紅葉時期には、多くの観光客が訪れ、周辺の道路は渋滞する。

女体山の標高となっている岩。一等三角点と隣接、注連縄が巻かれている

女体山山頂の一等三角点から南側を望む(左)、そのすぐ左脇にある 「日本百名山の碑」標高が改められてから設置されたもので、標高877mと記されている(右)

女体山山頂の斑レイ岩と眺望

女体山山頂から女体山本殿を望む(左)、女体山本殿西側広場にある案内(右)

男体山山頂、女体山と違い最も高い場所に本殿が鎮座する(左)、「男体山山頂標高871m」の看板(右) 男体山及び女体山の山頂には筑波山神社の本殿がある。男体山にはイザナギ、女体山にはイザナミの神が祀られている。 中腹にある筑波山神社は拝殿で、拝殿より上部の山自体が御神体とされる。男体山は、西側から見たとき、最も高い峰として望まれるため、古来これが最高とみなされ、山頂に男神が祀られたとされる。 女体山山頂から東側の尾根には、奇岩が重なり合って露出し「屏風岩」などを突出させている。 男体山の北側には、坊主山(標高710m、三角石峰、太郎山とも)があり、西側から男体山の左脇に顕著な峰として望まれる。 また、北側の桜川市真壁地区から見ると3連峰となる。 見る場所によっては双峰を隠し「筑波隠し」などと呼ばれることもある。なお「筑波隠し」は、筑波山周辺に複数存在する。 例えば、土浦市中心市街地からは手前に宝篋山(小田山)があり、筑波山はほとんど見えないことから、宝篋山が筑波隠しと呼ばれる。 山の構造は、標高400〜500mの上部は斑レイ岩、下部は花崗岩からなる。花崗岩は筑波型と呼ばれる。 地元では斑レイ岩は筑波石、花崗岩は筑波山からの産出はほとんどないが、筑波山周辺に産地が多くあり真壁石、稲田石などと呼ばれる。

つくば市神郡付近からの筑波山

女体山山頂から見た男体山山頂、本殿向かって右脇の建物は旧筑波山測候所(左)、 男体山山頂近くから見た女体山山頂、向かって右下の施設はロープウエイ駅(右)

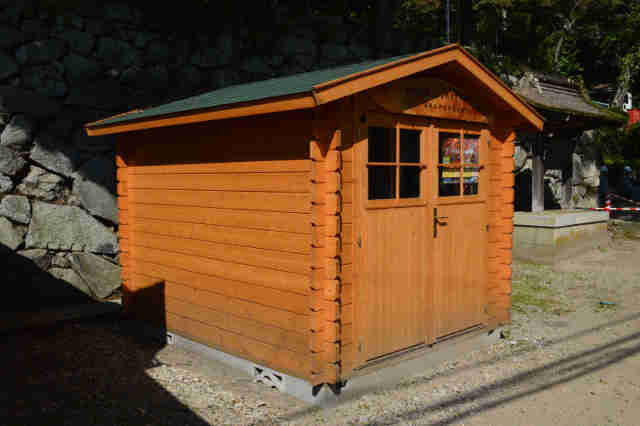

雪が残る筑波山山頂の岩=右手前=と三角点=左手前=及び女体山山頂本殿=左奥= 「東に筑波、西に富士」と言われるほど、古くからの名峰で、雅称は「紫峰(しほう)」、「筑波嶺(つくばね」とも呼ばれる。『万葉集』、あるいは『小倉百人一首』にも詠まれている。 その数は、20数首。陽成天皇の「筑波嶺の峰よりおつるみなの川恋ぞつもりて淵となりぬる」(小倉百人一首)などが有名。筑波山周辺には、多くの歌碑もある。 筑波山観光案内所 筑波山神社入口バス停の場所にある観光案内所。登山案内はじめ、温泉、宿泊など、筑波山全般の観光案内を行っている。 現在の案内所は、2022(令和4)年3月26日完成、4月1日からオープンした。 木造一部鉄筋コンクリート造2階建て。延べ床面積は295.95平方m。旧案内所の老朽化により、同じ場所に建て替えられた。 1階は機械室のみで2階がメインスペース。案内所のほか多目的室や公衆トイレ、授乳室など旧案内所には無かった設備も設けた。 また観光ボランティアディスク、英語による観光案内、タッチパネル式デジタルサイネージなども導入した。 なお、旧案内所は筑波山をイメージした屋根が特徴の建物だった。 つくば市筑波1222。筑波山観光案内所の地図

筑波山観光案内所(左)、建て替えのため取り壊された旧筑波山観光案内所(右) 筑波山おもてなし館 筑波山を訪れる人たちに充実した時間を過ごしてもらうため、筑波山の魅力を伝える場として設けられた施設。 観光情報だけでなく、ジオパークなど自然環境に関する情報の提供も行っている。 カフェを併設した休憩所、トイレ、自然展示スペースなどがある。また、フォレストアドベンチャーつくばの受付も兼ねる。 木造平屋建て、面積薬148平方m。開館時間は午前8時30分から午後5時15分。 2015(平成27)年2月21日オープン。 つくば市沼田。筑波山おもてなし館の地図

筑波山おもてなし館 つくば観光ボランティアガイド筑波山神社前案内所 つくば観光ボランティアガイドの案内所。神社前とあるが筑波山神社境内、御神橋手前にある。 つくば市筑波1。筑波山神社前案内所の地図

筑波山神社前案内所 信仰の山 古くから信仰の山として、筑波山自体を御神体として仰いでいた。また、多くの修験者の修行の場だった。また江戸時代には、江戸幕府の徳川家の庇護の下、おおいに栄えた。 三角点 筑波山の山頂には一等三角点がある。点名は「筑波山」。三角点の標高は875.66m。 東日本大震災前の標高は875.87m。地震の影響を受け2011(平成23)年10月31日、13cm低くなり、 875.74mとされ、その後2014(平成26)年4月1日から現在値となっている。 従来、筑波山の標高は、この三角点のある位置の標高とされ、四捨五入して876mだった。 ところが、登山者から三角点のある岩盤よりも、隣接する岩の方が最高点ではないかと指摘され、国土地理院が調査した結果、 1999(平成11)年11月から877mに改められた。 三角点の選点は1878(明治11)年と古く、当時の内務省地理局によるもの。1874(明治7)年から始まった同局によって 「関八州大三角測量」を遂行するための選点と考えられている。当時は、岩盤の上に×印を刻んだだけのものという。 当時の三角測量に使われたものと思われる足場固定のためのコンクリートが三角点周囲に残っている。 現在の花崗岩による三角点標石が設置されたのは1899(明治32)年になってから。 なお、男体山の山頂には三角点は無い。筑波山の第3峰である坊主山に四等三角点がある=下記参照。点名は「羽鳥」。標高は709.66m。

筑波山三角点。三角点上部右上の白い点が埋め込まれた電子チップ(左)、電子チップ埋め込み前の三角点(右)

三角点周辺に点在する足場跡 日本百名山 日本百名山(日本100名山)は、登山家であり文筆家だった深田久弥氏が自ら登山した全国の山の中から、独自の基準で選んだ100の山。 筑波山もこのなかに選ばれており、1964(昭和39)年7月発行の山岳随筆「日本百名山」で紹介されたている。 100名山のなかで最も標高が低い。登山的な魅力だけでなく、その山の持つ歴史なども選定で重要な要素となったとされる。 日本百名山の筑波山の項の冒頭は『筑波山を日本百名山の一つに選んだことに不満の人があるかもしれない』とある。 続けて『こんな通俗的な山を挙げるくらいなら、他にもっと適当な名山がいくらでもあるではないかと』と批判を承知の上での選定であることを堂々と述べている。 その上で『しかし私があえてこの山を推す理由の第一は、その歴史の古いことである』として常陸風土記に記載のある筑波山と富士山の逸話や万葉集に取り上げられた筑波山を紹介している。 さらに『筑波山を題材にした詩歌は無数にあるだろう。雪の富士、紫の筑波は、関東の二名山であって、吟詠の対象であったのみならず、 江戸に配する好画題でもあった』とも書いており、筑波山の項の多くは歴史的な説明に終始する。

筑波山山頂と百名山碑 坊主山 筑波山第3峰。正式名称不明。三角石峰、太郎山とも呼ばれる。標高710m。 北側の桜川市真壁町地区から見ると向かって右に坊主山、真ん中に男体山、左に女体山が見える3連峰になる。 ピークに三角形の石がある。樹木に覆われ眺望はまったく無い。 筑波山登山コース薬王院コース沿線(若干脇道入る)にある。 ピークの近くに四等三角点がある。点名は「羽鳥」。名称は三角点のある住所による。 三角点の標高は709.66m。

坊主山山頂、三角形の石があるのが特徴(左)、三角石の近くに三角点がある(右) 御幸ケ原 男体山と女体山の間。ケーブルカーの筑波山頂駅を降りた場所。 おみやげ屋さんや休憩所が並んでいる。かつて南側にも建物があったが、現在は回転展望台があるのみ。

御幸ケ原。筑波山頂駅前から女体山方面を望む

御幸ケ原にあった道路原票に替わって設置された新しい案内板(左)、 御幸ケ原にあった道路元標(右)

御幸ケ原に立ち並ぶおみやげ屋(左)、かつては5軒あったおみやげ屋(右)

御幸ケ原のランドマークともなっている回転展望台(左)、回転展望台前のベンチ(右)

御幸ケ原回転展望台前の案内板

御幸ケ原。女体山方面への山頂連絡路入口から男体山方面を望む(左)、御幸ケ原にある昭和天皇の歌碑(右)

御幸ケ原と女体山の中間地点にあるせきれい茶屋。セキレイ石の前にある

御幸ケ原西側にあるトイレ(左)、御幸ケ原東側にあるトイレ(右) 筑波山バーナーエリア 御幸ケ原の回転展望台東側に設けられた火気(バーナー)使用可能エリア。2021(令和3)年3月27日開設。 利用時間は午前10時から午後3時まで。 筑波山の登山道は原則全ての場所で火気厳禁(バーナーだけでなくタバコも厳禁)のため、利用者の利便性を考え、火気使用可能エリアを設けたもの。 利用では、小型バーナーのみ、直火の禁止、焚火台など火の粉が舞う行為の禁止、テント等の設営禁止、1団体5名以下での使用、 混雑時は30分以内、などのルールがある。このほか、積雪など天候により閉鎖となる場合がある また、火気使用エリアを設けることで、登山道が火気厳禁であることを知らしめる意味合いもある。 これまでベンチとテーブルがある休憩スポットなどで、無断で火気を使用する者が絶えないことから、 火災などの危険性も指摘されていた。このため、新たに登山道20カ所に「火気厳禁」の看板を設置した。

御幸ケ原の筑波山バーナーエリア 奇岩 筑波山には多くの名前のついた大きな岩がある。 ガマ石 ガマの形をした大きな岩で、口のように見えるところに、後ろ向きで石を投げ入れ、入ると願いがかなうとされている。 従来は「雄龍石」と呼ばれ、その尾は霞ケ浦に達するとされている。傍らに「雌龍石」もある。 御幸が原の東側、男体山と女体山の間にあるため、気軽に見ることが出来る。筑波山で最も有名な奇岩のひとつ。 ガマ石の地図

口にたくさんの石が入っているガマ石 弁慶七戻り 豪快な弁慶でさえ、頭上から岩が落ちてくるのではと7度も後ずさりしたという伝説がある。 もともと「石門」あるいは「鳥居岩」といい、聖界と現世を分ける門であるとされた。 また「目貫石」「阿字門」「鬼神戻り」「鬼神返し」などとも呼ばれていた。 同じく、観光パンフレットなどに多く取り上げられて有名な奇岩。女体山登山路の途中にある。 弁慶七戻りの地図

登山路を降りてきて見える側の弁慶七戻り 大仏岩 大仏の姿に見える巨岩。女体山登山路にある奇岩の最上部に位置する。 大仏岩の地図

大仏岩 屏風岩 屏風のように垂直に岩が連続してある。宝珠嶽、大黒石とも。「安座常神社(あざとこじんじゃ)」が祀られている。 屏風岩の地図

屏風岩 北斗岩 北斗星(北極星)のように決して動かない岩という意味。弘法大師がここで北斗七星を司る妙見菩薩を見たという伝説が残る。 「小原木神社(おはらぎじんじゃ)」が祀られている。女体山登山路の途中にある。 北斗岩の地図

北斗岩 出船入船 出る船と入る船が並んでいるようにみえることから。女体山登山路の途中にある。 出船入船の地図

出船入船 裏面大黒岩 大きな袋をかついだ大黒様の後姿に見えることから。「渡神社(わたりじんじゃ)」が、祀られている。女体山登山路の途中にある。 裏面大黒岩の地図

裏面大黒岩 国割石 上が平らになった大きな岩で、神様が集まって日本の国を分ける相談をしたという伝説がある。評定石とも。 国割石の地図

国割石 陰陽石 巨石が真ん中から2つに割れ、それがそのまま寄り添っている。両部石とも。 陰陽石の地図

陰陽石 母の胎内くぐり 大きな岩の下をくぐれるようになっている。子宝や安産などの信仰を集めている。また、生まれ変わりや若返りなどといった信仰もある。 女体山登山路の途中にある。 母の胎内くぐりの地図

母の胎内くぐり 高天ヶ原 高天ヶ原の伝説が筑波山にもある。筑波男大神と筑波女大神が降臨した場所とされる。女体山登山路の途中にある。大きな岩の上に祠・稲村神社が建てられている。 高天ヶ原の地図

高天ヶ原と稲村神社 立身石 高さ約5mの直立した岩。江戸時代の探検家・間宮林蔵が、1792(寛政4)年、13歳のときに立身出世を祈願した。 また、親鸞聖人が2度登山し、この場所で餓鬼済度をしたとされる。 男体山の自然研究路、南側にある。筑波山頂駅から自然研究路を時計回りですぐ。 立身石の上は展望台となっている。 立身石の地図

立身石(左)、同じく自然研究路から見た立身石。左側の石の階段を登ると展望台になる(右) セキレイ石 御幸が丘と女体山の間にある。縁結びの伝説が残る。男体山と女体山の間、近くに茶屋があり、登山者の休憩場所となっている。 セキレイ石の地図

セキレイ石 筑波山ロープウェイ つつじヶ丘駅(標高542m)と女体山駅(標高840m)を一気に結ぶ。全長1296m、高低差は298m、所要時間は約6分。定員は71人(車掌含む)。 1965(昭和40)年8月11日、筑波山ロープウェーとして開業。当時は。現在のロープウェイは2004(平成16)年から運行を行っている2代目。 スイス製車両で白色車両が「1号機」、赤色車両が「2号機」。 なお初代の車両名は、「なんたい」、「にょたい」の2台で運行されていた。 現在は、下記の筑波山ケーブルカー(筑波山鋼索鉄道)と合併し筑波山観光鉄道として運行している。 料金は片道大人630円(中学生以上)、小人320円。往復の場合は大人1120円、小人560円。 団体割引、障害者割引有。 始発は土日祝日午前9時、平日が午前9時20分。以降20分間隔(0分、20分、40分)での運行。 終発が土日祝日午後5時40分、平日は午後5時20分。元旦運行及び冬期は夜間運行有。また、夏休み期間中の土日は始発が午前8時40分となる。 なお、自動車利用者にはロープウェイ、ケーブルカーを両方利用して元の駐車場に戻れる往復セット割引乗車券がお得。 大人1500円、小人750円。往復セット割引乗車券は、つつじヶ丘駅、宮脇駅で販売。 つつじヶ丘駅の地図

白色の1号機

赤色の2号機

つつじヶ丘駅(左)、つつじヶ丘駅待合室(右)

女体山駅に併設されている女体山展望パーラー。眺望が楽しめる(左)、女体山駅入口(右)

ロープウェイから見た女体山駅(左)、女体山駅(右)

女体山頂駅を出たところの山頂への道(左)、女体山駅トイレ(右)

女体山山頂駅からの道を登りきったところ(左)、女体山山頂駅からの道を登りきったところにある看板(右) 筑波山ケーブルカー 筑波山神社拝殿横の宮脇駅(標高305m)より筑波山頂駅(標高800m)を運行。全長1.6km、高低差は495m、所要時間は8分。定員107人(車掌含む)。 1925(大正14)年10月11日開業。筑波山鋼索鉄道。戦時中、金属不足に協力し、1944(昭和19)年2月11日で廃止、軌道は撤去された。 営業再開は1954年(昭和29年)11月3日。現在の車両は3代目。緑色車両が「わかば」、赤色車両が「もみじ」。 従来の車両は「つつじ」「もみじ」だった。 筑波山鋼索鉄道は筑波山ロープウェーと合併し、現在は筑波山観光鉄道として、上記の筑波山ロープウェイとともに運行している。 料金は片道大人590円(中学生以上)、小人300円。往復の場合は大人1070円、小人540円。 団体割引、障害者割引有。 始発は土日祝日午前9時、平日が午前9時20分。以降20分間隔(0分、20分、40分)での運行。 終発が土日祝日午後5時20分、平日は午後5時。 なお、自動車利用者にはケーブルカー、ロープウェイを両方利用して元の駐車場に戻れる往復セット割引乗車券がお得。 大人1500円、小人750円。往復セット割引乗車券は、宮脇駅、つつじヶ丘駅で販売。 宮脇駅の地図

宮脇駅に停車中のケーブルカー「わかば」

筑波山頂駅(左)と宮脇駅(右)

中間付近を通過中のケーブルカー「もみじ」(左)、ケーブルカーの運転席(右)

標高500m差を一気に上る筑波山ケーブルカーの軌道(左)、ケーブルカーがすれ違う中間付近の軌道(右) つつじヶ丘 筑波山の南東側の中腹標高542mにある登山拠点。筑波山ロープウエイの駅、つつじヶ丘バス停、つつじヶ丘レストハウス、 つつじヶ丘ガーデンハウス、ガマランド、筑波山京成ホテルなどの施設がある。その名の通り、初夏にはつつじが周辺に咲く。 女体山側の登山拠点であり、ロープウエイを利用すると、一気に女体山の山頂近くまで行けるのが特徴。また女体山への登山道、おたつ石コースの登り口がある。 また、筑波山神社とは、登山道の迎場コースで結ばれている。 つつじヶ丘までは、路線バスや直通バスで結ばれているほか、筑波パープルラインが通じており、車で行くことができる。 なお、駐車場は有料。バスや駐車場については筑波山へのアクセスへ。 つつじヶ丘の地図

つつじヶ丘全景(左)、つつじヶ丘の入口に建つ水郷筑波国定公園の碑(右)

つつじヶ丘レストハウス(左)、つつじヶ丘レストラン(右)

つつじヶ丘にある筑波山案内板(左)、つつじヶ丘のロードバイクパーキング(右)

つつじヶ丘バス停前にある公衆トイレ(左)、つつじヶ丘ガマランド奥にある公衆トイレ(右) ガマランド つつじヶ丘にあった「ガマ洞窟」などのアミューズメント施設。 おみやげ店、食堂の「筑波ニュー三井谷」を併設していた。1971(昭和46)年開園。2022(令和4)年一部を除いて閉鎖。 登山道沿いの目立つ大ガマは「ガマ大明神」、ガマ洞窟の入口近くに置かれているのが「願いガマ」という。 ガマ大明神は、全長約6m、幅約4mほどある。1980年代の建造という。 無事に登山から帰る(カエル)ようにと、「登山客守護のガマガエル」がコンセプト。 ガマ洞窟は、東京・浅草の遊園地、花やしきでお化け屋敷を作った職人が手掛けた。恐怖だけでもない不思議な空間が展開される。 ガマ洞窟のみ入場料有。大人500円、小学生200円。ガマランドの営業時間は午前10時〜午後4時30分。不定休。 ガマランドの地図

ガマランド

ガマ大明神(左)、ガマ洞窟入口(右)

願いガマ(左)、にぎり石(右) つつじヶ丘高原 つつじヶ丘から登山道のおたつ石コースをおよそ100mほど登った場所にある。地形図に「つつじヶ丘」と記載されているのはこちらの方で、標高628mの表示がある。

つつじヶ丘高原、休憩用のベンチやあずまやなどがある 紅葉 筑波山の紅葉時期は11月。頂上から麓へとゆっくりと下る。登山道や筑波山神社境内など、さまざまな場所で紅葉を楽しむことができる。 紅葉の時期には、筑波山もみじまつりが開催されている。

宮脇駅脇の紅葉

筑波山神社境内、御神橋付近の紅葉(左)、同じく随神門脇にある銀杏(右) 万葉古路 萬葉公園迎場万葉古路。筑波山の登山コースのひとつ、迎場コースの別名で、コース沿いに万葉歌碑がある。 迎場コース登山道は、万葉の時代を思わせる苔むす雰囲気のあるコース。 迎場コースのつつじヶ丘側入口に「筑波山万葉古路」の碑が、つつじヶ丘側入口の少し入ったところと、迎場コースに通じる白雲橋コースの筑波山神社側入口に「萬葉公園迎場万葉古路」の碑がある。 歌碑には、いずれも筑波山を詠んだ歌、筑波山で詠んだ歌など、筑波山に関係のある歌が刻まれている。

つつじヶ丘、迎場コース入口にある筑波山万葉古路碑

白雲橋コース入口にある萬葉公園迎場万葉古路碑(左)、同じくつつじヶ丘にある碑(右)

迎場コース

迎場コース登山道沿いにある万葉歌碑、「筑波嶺に背向に見ゆる樺穂山悪しかる咎もさね見えなくに」の歌碑(左)、 同じく「天の原雲なき宵にぬばたまの夜渡る月の入らまく惜しも」の歌碑(右)

同じく「峯の上に降り置ける雪し風の共ここに散るらし春にはあれども」の歌碑(左)、 同じく「筑波嶺にわが行けりせばほととぎす山彦響め鳴かましやそれ」の歌碑(右)

同じく「小筑波の繁き木の間よ立つ鳥の目ゆか汝を見むさ寝ざらなくに」の歌碑(左)、 迎場分岐にある「筑波嶺の彼面此面に守部据ゑ母い守れども魂そ逢ひにける」の歌碑(右)

迎場コース登山道 山野草の小路 つつじヶ丘、おたつ石コース入口脇にある。

山野草の小路(左)、おたつ石コース脇にある入口(右) 旧筑波山測候所 筑波山での気象観測は、1893(明治26)年の中央気象台による冬季観測に始まる。 1902(明治35)年に旧皇族の山階宮家によって「山階宮筑波山測候所」が開設され、通年観測を開始した。 日本の高層気象観測所のさきがけとして知られる。 その後、1909(明治42)年山階宮家から中央気象台に移管され、「中央気象台附属筑波山測候所」となった。 以降、1969(昭和44)年まで有人で、さらには自動観測及び無人観測で長く観測を続けてきたが、 2001(平成13)年12月6日で観測を終了、現在の筑西市西石田に新設された下館地域気象観測所に移管された。 アメダスシステムに基ずく観測地点の統廃合による。 その後2006(平成18)年、筑波大学大学院生命環境科学研究所の研究グループが「筑波山気象観測ステーション」として観測を再開、 アメダス機能のほか、天気計、画像カメラ、二酸化炭素測定、酸性雨測定なども行った。 2016(平成18)年3月24日からは筑波山神社と筑波大学計算科学研究センターが協力し、 名称も「筑波山神社・筑波大学計算科学研究研究センター共同気象観測所」となった。 風向風速、気温、相対湿度、気圧、降水量などの観測を行っている。観測データは公表されている。 筑波山気象観測ステーションの地図

男体山山頂近くに建つ旧筑波山測候所 錨 セキレイ茶屋前にある船の錨(いかり)。明治時代、現在の千葉県銚子市の漁師が奉納したもの。高さ約2mほどの大きさがある。 ケーブルカーなどが無かった時代であり、延べ数百人の漁師たちが担ぎ上げたという。もともと女体山頂近くに祠があってそこの祀られていた。 その後何カ所か移動し、現在地に置かれた。 レーダーも無線も無かった時代、銚子の漁師たちは、洋上から見える筑波山を目印にして船を動かしていたという。その日ごろの感謝を込めて錨が奉納された。

セキレイ茶屋前にある錨 横瀬夜雨の碑 山頂連絡路、御幸ケ原と女体山の途中にある。自然石(筑波石)に横瀬夜雨の詩「お才」の一節 「男女いてさえ筑波の山に霧がかかればさびしいもの」と刻まれている。 横瀬夜雨は、1878(明治11)年1月1日、真壁郡横根村、現在の下妻市横根生まれの詩人。 幼時にくる病にかかり、生涯体が不自由だった。詩風は素朴で郷土色豊か、筑波根詩人と称された。 碑は1935(昭和10)年11月17日序幕。筆は日本画家・小川芋銭による。

横瀬夜雨の歌碑 常陸山手形碑 常陸山谷右衛門は第19代横綱で現在の水戸市出身。手形碑は1909(明治42)年5月19日、筑波山登山記念。 常陸山は、1874(明治7)年生まれ。1903(明治36)年6月、横綱に推挙される。 その相撲は、相手に十分とらせてからといういわゆる「横綱相撲」。幕内で勝率9割を超えた最後の横綱となっている。 また、相撲の強さだけでなく相撲界の近代化に尽力し、国技と呼ばれるまでに高めたことから角聖と呼ばれる。

御幸ケ原、男体山登山道入口にある常陸山手形碑(左)、手形碑の上部にある常陸山手形(右) 山階宮風車 山階宮筑波山測候所で使われていた観測用の風車。碑の最上部に実際の風車が取り付けられている。 碑には「故山階宮殿下御遺愛風信車」と刻まれている。

山階宮風車碑(左)、山階宮風車(右) ガマの油 筑波山のガマの油は江戸時代、四六のガマ等の動物成分、薬草などを含んだ傷薬として、止血や火傷などに効能があるとされ、油売りが売り歩き全国的な人気を誇った。 現在のガマの油は、ワセリン、ラノリン、シコンエキス、スクワラン、ペグノール、尿素、ハッカ油、サリチル酸などが主成分のクリーム。お土産品として人気がある。 ガマの油売り 筑波山山麓の永井村の兵助が、江戸に出て販売した処、評判になったとされている。 修験者姿の売子が、日本刀で和紙を二つ折りに切っていき「一枚が二枚、二枚が四枚、四枚が八枚、八枚が十六枚…」と口上していく、ガマの油売り。 落語の演目にも登場。脈々と受け継がれており、今でもイベントなどの会場では披露されている。 筑波山では、筑波山ガマ口上保存会があり、口上の名人は代々、永井兵助を名乗っている。後世に伝えるため、同会主催で講習会も開催されている。 ガマ口上の記念碑とガマ口上発祥之地の碑が、筑波山梅林前、市営第一駐車場前にある

ガマ口上

ガマ口上の碑(左)、ガマ口上発祥の地碑(右) 筑波山神社前ロータリー 筑波山神社前で従来は行き止まりとなっており、Uターンする車が難儀していたが、それらを解消するため筑波山神社側を一部削って道幅を拡幅、ロータリーを造成した。 これによってスムーズにUターンが可能となった。2013(平成25)年4月26日開通。 つくば市筑波。筑波山神社前ロータリーの地図

筑波山神社前ロータリー

ロータリー建設に伴い、神社側に新たに作られた石垣(左)、神社入口前から見たロータリー(右) 筑波山梅林 筑波山の中腹にある。約4.5haの園内には、紅梅、白梅など約1000本の梅が植えられている。 梅林からの眺望は素晴らしく、関東平野を一望することが出来る。 梅の花はおおむね紅梅が2月初旬から咲き始め、白梅がそれに続き3月下旬まで楽しめる。開花期間中は「筑波山梅まつり」が開催される。 (筑波山梅まつりについてはつくばの祭り・イベントを参照) また、蝋梅や紫陽花、つつじ、桜(桜についてはつくば市の桜の名所を参照) 、紅葉(上記参照、紅葉についてはつくば市の紅葉の名所を参照)も楽しめる。 つくば市筑波。筑波山梅林の地図

筑波山梅林の最上部に位置する展望あずまや

梅の開花時期に梅林(左)、同じく梅の開花時期の梅林と関東平野の眺望(右)

梅の開花時期に梅林 筑波山梅林の蝋梅 蝋梅は1月中旬ごろ咲き始める。黄色い花で甘い香りがする。筑波山おもてなし館近くの梅林内に植えられている。

筑波山梅林内の蝋梅 筑波山梅林のつつじ 梅林の斜面に植えられている山つつじは4月忠旬ごろから咲き始める。

筑波山梅林に林道脇に咲くつつじ(左)、四阿下に咲くつつじ(右) 筑波山梅林の紫陽花 紫陽花は6月中旬ごろから咲き始める。梅林のなかに植えられている。

筑波山梅林に広がる紫陽花(左)、展望四阿近くの木道脇の紫陽花(右) がま公園 筑波山梅林の西側に隣接してあったその名の通り「がま」を中心とした蛙(カエル)のテーマパーク。2007(平成19)年閉園。 当時は数千匹の蛙が飼育されていた。また園内では、がまの油売り口上の披露なども行われていた。 その後、残っていた建物が梅まつりの会場の一部として利用されていたが、現在は取り壊されている。 2016(平成26)年、跡地を中心にフォレストアドベンチャー・つくばがオープンした(下記参照)。 つくば市沼田。

がま公園のメーン施設だった食事お土産販売の「おたちあい」。閉鎖後も梅まつり期間中、会場の一部として使われていたが、現在は取り壊されている(左)、 現在も残るがま公園碑(右) フォレストアドベンチャー・つくば がま公園跡を中心とした場所につくられた自然共生型のアウトドアパーク。 新たな筑波山の通年利用観光施設として、また、筑波山梅林周辺の市有林の保全と有効活用を図る。 つくば市が設置し、民間企業が運営する。2014(平成26)年7月27日オープン。 施設の最大の特徴は、森の地形や樹木をそのまま利用しているところ。 木の上にプラットホームと呼ばれる足場に登り、樹木間に張られたロープやワイヤーなどを使い別の木に移動する。 ターザンスイングやロングジップスライドなどと呼ばれる。 フォレストアドベンチャー・つくばは、難易度の高いアドベンチャーコースが4つ、合わせて46アクティビティある。 筑波山梅林上を滑空する100mのジップスライドが特徴。 営業時間は午前9時〜午後5時(11月〜2月は午後4時まで)。最終受付は閉園の2時間前まで。 小学4年生以上または身長140cm以上が対象。また、体重は130kgまで。18歳未満は保護者同伴が必要。 料金は子供(17歳まで)2600円、大人(18歳以上)3600円。 つくば市沼田1688。フォレストアドベンチャー・つくばの地図

樹木間に設けられたフォレストアドベンチャー・つくばの施設(左)、同じく梅林上に設けられた施設(右) 関東の富士見百景 富士山の良好な眺望が得られる地点として国土交通省関東地方整備局が2005(平成17)年に選定した「関東の富士見百景」に筑波山が選ばれている。 筑波山からは、山頂だけでなくつつじヶ丘や筑波山神社周辺など多くの場所から富士山を望むことができる。筑波山梅林の最上部にある展望あずまや近くの岩に百景の選定を記念するプレートが埋められている。 筑波山から見た富士山は筑波山からの眺望へ。

関東の富士見百景プレート 水掛ボケ除け地蔵 筑波山梅林南側の六茂湧水の場所にある。六根(ろっこん=目、耳、鼻、舌、身、意)の衰え、ボケを水で流して除けてくれるという。 六茂湧水の地図

水掛ボケ除け地蔵 大石かさね 麓から小石をもって登山し、この場所に置けば、罪も過ちも消せるという。 男体山の自然研究路北側、登山路のひとつ、薬王院コースの合流付近にある。 筑波山神社で大石かさねに対応した願い事を書ける石が販売されている。 大石かさねの地図

大石かさね 桜塚 御幸ケ原コースの標高400m付近にある円筒形の石柱。この一帯は山桜が多く、昔、男女の出会いの場所で、 麓から小石をもって登山し、木の根もとに置くという風習があった。その積まれた小石の山から 桜塚になったとされる。 桜塚の地図

桜塚 紫峰杉 御幸ケ原の南側にある杉の巨木。推定樹齢800年、高さ約40m、幹回り約7m。 2012(平成24)年5月1日、御幸ケ原から紫峰杉までの道が開通した。御幸ケ原からの所要時間は約3分。 この杉はもともと名称が無かったが、道の開通にあわせ筑波山神社が名称を募集し、2012(平成24)年6月28日、紫峰杉と決定した。 すぐ隣には、男女川の源流もあり、たっぷりのマイナスイオンが感じられるなど、筑波山の新たなパワースポットして人気となっている。 紫峰杉の地図

紫峰杉

御幸ケ原にある紫峰杉への入口(左)、紫峰杉への道(右) 男女川源流 百人一首にも詠まれる男女川の源流。紫峰杉脇にある。水量は少ない。紫峰杉とともに筑波山の新たなパワースポットとして人気。

男女川の源流 大滝不動 大聖不動尊。筑波山の北側、男の川沿いにある。林道が男の川と交差している場所から少し入った場所にある。 不動明王像は、石の上に鎮座しており、雨をしのぐ屋根が取り付けられている。 大滝不動の地図

大滝不動 カタクリの里 御幸ケ原東側のブナ林にあるカタクリの群生地。 カタクリの里の地図

満開のカタクリ(左)、カタクリの里(右) カタクリの自生地 筑波山北側、旧ユースホステル登山道沿いにあるカタクリの自生地。

カタクリの自生地(左)、自生地に咲くカタクリの花(右) 親鸞聖人旧跡地碑 筑波山は、親鸞聖人が餓鬼済度をしたという伝説が残る場所。立身石のふもとにある。

親鸞聖人旧跡地碑 間宮林蔵旧跡碑 間宮林蔵が13歳の時に立身出世を祈願したとされる立身石のふもとにある。玄孫が建立した。

間宮林蔵旧跡碑 桜山 桜山は、1901(明治34)年に筑波山神社が造成した。 既に桜で知られていた「筑波山」の新たな桜の名所として造られたもので、当時のメイン参拝路の一つだった 風返峠から筑波山神社拝殿に向かう一帯に桜が植えられた。筑波山千本桜などとも呼ばれたという。 その後、1985(昭和60)年、筑波山神社関係者などが、この名所復活を願い同年秋から「思川」などの桜1000本を植樹、 さらに1988(昭和63)年1月30日、筑波町のつくば市合併を記念し、つくば市や当時の筑波町観光協会、 同じく筑波農業協同組合、筑波さくらの会などが協力し「大山桜」「黄大島桜」「赤八重桜」 など500本を植えている。なお桜山には「桜山キャンプ場」などもあったが現在は跡地が残るのみ。 桜山の地図

桜山に咲く桜 土俵場 筑波山の北側、筑波高原キャンプ場の東側、仙郷林道から少し入った、標高500mに位置する。 太古、この地は筑波郡、真壁郡、新治郡の3郡の境界だった場所という。 言い伝えでは、3郡の若者たちが、相撲をとって覇を競ったことから土俵場と呼ばれるようになったとされる。 ベンチ、テーブル及び、茨城県と真壁町(現桜川市)による案内板がある。 土俵場の地図

土俵場 連歌発祥之地歌碑 つくば市沼田の筑波山梅林入口にある歌碑。 連歌(れんが)は、日本の伝統的な和歌の一種。複数の人で上の句と下の句(五七五と七七)を作っていくのが特徴。 倭健命が東征の帰途、甲斐・酒折宮(山梨県甲府市)で「新治筑波を過ぎて幾夜か寝つる」と詠んだのに対し、 御火焼(焚き火番)の老人が「日々並て夜には九夜、日には十日を」と返したのが連歌の始まりとされる。 なお、連歌は「筑波の道」とも呼ぶ。また、『菟玖波集』(南北朝時代)、『新撰菟玖波集』(室町時代後期)、『新撰犬筑波集』(室町時代後期)などの連歌集がある。 連歌発祥之地歌碑の地図

筑波山梅林入口に建つ連歌発祥之地歌碑 筑波馬子唄歌碑 つくば市筑波の大鳥居脇にある歌碑。 「鈴は鳴る鳴る 峠はハアー暮れる 月は筑波の ハアー背にのぼる」と刻まれている。 筑波馬子唄歌碑の地図

筑波馬子唄歌碑 筑波山千寺川砂防堰堤群 つくばさんせんじゅがわさぼうえんていぐん 千寺川(千手沢)にある石積みの砂防堰堤群。1938(昭和13)年に同川で起きた大規模な土砂災害を機に 翌1939(昭和14)年から1943(昭和18)年にかけて実施された茨城県内で最初の本格的な砂防事業として整備された。 砂防堰堤は24基あり、高さ2〜8m、幅員は22〜42m。当時の土木技術を伝える貴重な構造物として土木学会選奨土木遺産に認定されている。 筑波山千寺川砂防堰堤群の地図

筑波山神社脇の千寺川に架かる橋から見た砂防堰堤 筑波山の山容〜東西南北から見た筑波山 筑波山は男体山、女体山2つの頂がある双峰の山。上記にも記載しているが西峰が男体山で標高が871m、 東峰が女体山で標高877mとなっており、女体山側が筑波山の標高となっている。 双峰の山と書いたが、この2つの峰は南側からよく見えるが、ほかの方角からはそうでもない。 ただし下記の記事はおおむね10km以内の近距離で見た筑波山について述べている。 南側の反対、北側はどうか。実は3つの峰を持つ山になる。これは男体山の北側にある筑波山第3峰、 坊主山などと呼ばれる標高710mの峰が大きく見えるようになることからである。 東側はどうか。残念ながら、筑波山から北東に連なる筑波連山や南東に連なる宝篋山などの山々に 遮られて見える場所が少ないが見える場所では女体山のみが大きく、山頂付近が一つの峰に見える場所が多い。 一方、西側は開けており、多くの場所から筑波山を見ることができる。 西側からは女体山は見えなくなり標高差はあるものの男体山と坊主山の2つの峰になる。 北西側からは、同じくこの2つの峰のみとなるが、峰が接近して見える。 南西側は、南側と似た印象。女体山側の標高が低く見える。 なお、下記の写真は地図上における精度で御幸ヶ原を中心に東西南北、及び北西、南西から撮影したもの。

南側、つくば市小田付近から撮影した筑波山

南側、つくば市神郡付近から撮影した筑波山。上記の場所だと前に山があるが近づくことで遮るものはなくなる

北側、桜川市真壁町長岡付近から撮影した筑波山。向かって左側が女体山、中央が男体山、右側が坊主山

東側、石岡市須釜付近から撮影した筑波山。女体山の峰のみ見える

西側、つくば市上大島付近から撮影した筑波山。男体山と左に坊主山

北西側、桜川市真壁町椎尾付近から撮影した筑波山。男体山と坊主山の峰が近づく

南西側、つくば市磯部付近から撮影した筑波山。女体山側の標高が低く見える 筑波山四面薬師 筑波山中禅寺(現在の筑波山大御堂)を中心とする薬師如来を祀る四つの寺。 現在も寺として残っているのは椎尾山薬王院(桜川市椎尾)と朝望山東城寺(土浦市東城寺)。 お堂のみが残っているのが菖蒲沢薬師堂(石岡市菖蒲沢)で、もとは東光寺。 もう一つの石岡市小幡の山寺は、廃寺となっており、現在は薬師如来像のみが近くの薬王院に安置されている。 薬王院が西を、東城寺が南を、菖蒲沢が東を、小幡が北面を守っている。 椎尾山薬王院の詳細は桜川市及び 椎尾薬師へ。 朝望山東城寺の詳細は土浦市へ。 菖蒲沢薬師堂、薬王院の詳細は石岡市へ。 土俵場国有林 筑波山北側の斜面にある国有林。

土俵場国有林夏期(左)、同じく冬期(右) 鬼ヶ作国有林 筑波山北側の斜面にある国有林。同国有林で1934(昭和9)年、全国規模の植樹行事が行われ、全国緑化行事発祥の地とされる。

鬼ケ作国有林夏期(左)、同じく冬期(右)

copyright © 2007-2025 つくば新聞 by tsukubapress.com all rights reserved.

|