|

MENU 筑波山 つくば近隣ガイド 茨城県 広告 |

常総市

つくば市の南西隣に位置する。2006(平成18)年1月1日、旧水海道市と旧石下町が合併して誕生した。

人口61,483人(2015年国勢調査)、面積123.52平方km。

旧水海道市は、1954(昭和29)年7月10日、結城郡水海道町と豊岡村、菅原村、大花羽村、三妻村、五箇村、大生村、北相馬郡坂手村が合併し 市制施行して水海道市となった。 その後、北相馬郡内守谷村、菅生村などを編入した。合併前の人口は41,867人(2005年国勢調査)、面積79.68平方km。 旧石下町は、1954(昭和29)年10月1日、結城郡石下町に岡田村、飯沼村、豊田村、玉村の一部を編入した。合併前の人口は24,669人(2005年国勢調査)、面積43.84平方km。 市の東部を国道294号と関東鉄道常総線が縦断。市東側を小貝川が市中央を鬼怒川が流れる。 水海道駅、北水海道駅、中妻駅、三妻駅、南石下駅、石下駅、玉村駅 は関東鉄道常総線・駅へ。 関東鉄道水海道鉄道車両基地及び関東鉄道常総線の車両について は関東鉄道常総線・車両へ。 鬼怒川の河川、支流、橋などについては鬼怒川へ。 小貝川、川の一里塚新井木及び河川、支流、橋などについては小貝川へ。 小貝川自転車道、鬼怒川自転車道は茨城の自転車道へ。 将門公苑 平将門公の本拠地のひとつであったとされる豊田館跡にある公苑。日展参与宮地寅彦作将門公の銅像がある。平将門公の銅像として最も有名なもののひとつ。 将門公の後は、前九年の役で功があった平将基が豊田郷を賜り、天然の要害であった館跡に石毛城を築いて治めたという。 将基は、平国香の子であり、平貞盛の弟、繁盛の子孫。豊田氏を名乗った。 常総市向石下。将門公苑の地図

将門公苑にある将門公銅像 将門公苑の桜 将門公苑にある大きな桜。同公苑のシンボルともなっている。

将門公苑の桜 道の駅常総 国道294号線沿い、圏央道常総インターチェンジ近くにある。「こころほくほく 食べてワクワク 笑顔が集う食のテーマパーク」が コンセプトで、常総市の豊かな農産物のほか、地元の特産品を使用した加工品やお土産などがある。 また常総市の魅力を発信するほか、民間施設で書店を中心とした「TSUTAYA BOOKSTORE」も設けられた。 茨城県内16番目の道の駅で2023(令和5)年4月28日オープンした。 敷地面積は約2万平方m、建物は鉄骨造2階建て、駐車場は普通車114台、大型車48台など、24時間利用可能なEV充電施設も設けられている。 道の駅は1階が農産物直売所、地元で採れた農産物や茨城県の特産品を使用した加工品の販売、2階は地元食材が味わえる飲食店で、 田園風景を眺めながらら食事ができる。 一方、TSUTAYAは、これまでの書店にとらわれず「親と子」「生活」「食」をテーマにした売り場展開で、 加えてコーヒーを片手に本を楽しめる「BOOK&CAFE」スタイルが特徴。 主要施設の営業時間は午前9時から午後5時(季節等により変動有、TSUTAYAは午後9時まで)、年中無休。 常総市むすびまち1。道の駅常総の地図

道の駅常総(左)、同じく道の駅常総にあるTSUTAYA(右) 一言主神社 祭神は一言主神。通称「ひとこと明神」。その名の通り「ひとこと」願いを言えばかなうとされる。 言行一致の神様として近隣からも多くの参拝客が訪れる。 創建は809(大同4)年、現在地に近くにあやしき光が現れ数夜の後、1本から3つに枝分かれした竹「三岐の竹」が生えてきたという。 村人がお祓いをすると「大和の国の一言主神」とお告げがあり、その後、この地に祀られたとされる。 本殿脇(拝殿裏)に縁結び社があり、パワースポットとして人気となっている。 毎年9月13日には例祭が開催される。 かつては奉納行事も同日に行われていたが、現在は奉祝祭として、例祭近日の土曜日に開かれる。 例祭と奉祝祭を合わせて秋季例大祭として開催されている。 この奉納行事として行われているのが茨城県の無形文化財に指定されている大塚戸の綱火(おおつかどのつなび)。 操り人形と仕掛け花火を用いた特徴ある民俗芸能となっている(下記参照)。このほか武道や雅楽、鬼剣舞などの奉納がある。 御朱印、オリジナル御朱印帳複数有。神社の御朱印については茨城の御朱印・神社も参照。 常総市大塚戸町875。一言主神社の地図

一言主神社拝殿(左)、本殿脇にある御神水(右)

一言主神社本殿(左)、本殿脇にある縁結び社(右)

一言主神社御朱印(左)、オリジナル御朱印帳表紙(中)、同じく裏表紙(右)

奉祝祭で奉納されている鬼剣舞 一言主神社夏越祭 夏越祭(なごしさい)茅の輪くぐり。夏越の大祓(なごしのおおはらえ)。毎年6月30日、一言主神社拝殿前で行われる。 午後5時、拝殿前に設けられた茅の輪の前で神事。全員で「大祓(おおはらえ)の詞」を唱えた後、神職を先頭に全員で輪をくぐる。

神職を先頭に茅の輪をくぐる参列者 一言主神社の桜 一言主神社の参道が桜並木となっている。

一言主神社の桜 弘経寺 ぐぎょうじ 寿亀山天樹院弘経寺。1414(応永21)年に嘆誉了肇上人が創建した浄土宗の寺院。 境内には徳川秀忠の娘で豊臣秀頼に嫁いだ千姫の墓、天樹院廟(下記参照)があることで知られる。 浄土宗大本山増上寺別院。 戦火などにより焼失、無住職となって廃れた時代があったが、江戸時代初期、当山10世・了学上人が再興した。 了学上人は徳川家康、秀忠、家光の3代にわたって厚遇された高僧で、千姫が菩提寺と定めたことなどから、徳川家から本堂、山門、鐘楼などが寄進された。 また、江戸時代には浄土宗の僧侶養成機関である「関東十八壇林」として栄えた。 本堂は江戸時代の荘厳な雰囲気を残し、水海道市の文化財に指定されていたが、老朽化が激しく取り壊され、新たに建立された。 境内にある杉の大木は、来迎杉と呼ばれ、かつて樹高は約34mあった。しかし、上部が一部枯れ、約9mほど伐採した。 それでも関東平野にある杉の木としてはかなりの巨木。 毎年4月には、同寺や旧水海道市街地を会場に千姫まつり(下記参照)も開催されている。 弘経寺及び千姫の御朱印有。寺院の御朱印については茨城の御朱印・寺院も参照。 常総市豊岡町甲1。弘経寺の地図

新たに建立された弘経寺本堂(左)、経堂(右)

開山堂(左)、薬師堂(右)

弘経寺御朱印(左)、同じく千姫御朱印(右) 千姫の墓 弘経寺境内にある。天樹院廟。 千姫は、のちに2代将軍となる徳川秀忠の長女として京都・伏見の第(てい)で生まれた。僅か7歳で豊臣秀頼に嫁ぎ、大坂夏の陣で大坂城から救出された。 その後、本多忠刻(ほんだただとき)に嫁ぐが、若くして忠刻とも死別。落飾して天樹院を名乗った。 弘経寺には、遺髪が納められているとされていたが、1997(平成9)年度に行われた保存修理で遺骨が納められていることが判明した。 千姫の墓はほかに、伝通院(東京都文京区)、知恩院(京都府京都市東山区)にある。徳川家の菩提寺である伝通院に葬られた際、分骨されたと考えられている。

千姫の墓 弘経寺の桜 弘経寺の境内と参道に多くの桜がある。桜の時期には「花まつり」も開催される。 常総市豊岡町甲1。弘経寺の地図

境内の桜(左)、参道の桜(右) 弘経寺の彼岸花 弘経寺境内の杉木立のなかや境内南側の斜面に多くの彼岸花が咲く。 近くに住む檀家の人がわずかな株数から境内いっぱいに広がるほどに増やした。 赤の彼岸花に加え白の彼岸花も混じる。

境内の杉木立の中に咲く彼岸花(左)、境内に咲く白の彼岸花(右)

境内南側の斜面に咲く彼岸花(左)、同じく東側入口近くに咲く彼岸花(右) 水海道千姫まつり 常総市にある弘経寺が徳川家康の孫娘で、豊臣秀頼に嫁いだことで知られる千姫の菩提寺となっていることが縁で、 2001(平成13)年から「まちの活性化」を目的に開催されている。 千姫の誕生日が4月11日であることから、主に4月の第2日曜日に、弘経寺及び水海道市街地にある市民の広場を主会場に行われている。 常総市の観光大使である「千姫さま」の女性が千姫に扮して行われるパレード「千姫さまじょうそう御回遊」は、 女性による華やかで優雅な時代絵巻となっている。このほか、多くの模擬店はじめ、ステージでは地元出身の歌手などが登場する歌謡ショーなどが行われる。 常総市水海道宝町。市民の広場の地図

千姫まつりでパレードする千姫さま 水海道祇園祭 7月中旬(主に海の日前の土日)に水海道地区で行われている。 特に日曜日夜に行われる突き合わせには、神輿、山車が一堂に介し、多くの見物客でにぎわう。 北総三大祇園祭のひとつ(他は取手祇園祭、守谷祇園祭)。 祇園祭は、旧水海道地区の当番町を務める元町、本町、栄町、宝町、諏訪町、橋本町、渕頭町の7町とこれに亀岡町、 森下町、天満町、山田町を加えた11町で行われる。祭りで最も格式が高い本社神輿を担ぐのが当番町で、7町が輪番で担当する。 祭りではこの本社神輿はじめ、町会の神輿と山車、そして多くの同好会神輿が渡御、巡行する。 初日の土曜日正午から、水海道八幡神社ないし水海道天満宮(神輿当番町の氏子地域によって神社が決まる)において、 合祀されている八坂神社の御霊を神輿に移す「御霊入れ」で始まる。神輿は土曜日、日曜日の両日、水海道地区を渡御する。 また両日とも夜には水海道市街地の通りが歩行者天国となり神輿や山車の競演が行われる。翌月曜日の午後、「御霊納め」の神事が執り行われ祭りは終了する。 水海道祇園祭の詳細は水海道祇園祭へ。

本社神輿

栄町神輿(左)、宝町山車(右) 石下祇園まつり 京都の祇園祭の流れをくむという伝統の祭り。千貫神輿と呼ばれる本社神輿、お囃子屋台にぶつける神輿、 天神囃子ととんだや囃子の競演など見所も多い。 7月下旬の土曜日、日曜日に常総市の石下地区の駅前通り、商店街通りを会場に開催される。 祭りで使われる神輿は1691(元禄4)年、江戸の宮師によって作られた記録がある。 現在の本石下地区の千貫神輿は明治初期に京の宮師によって作られたもの。 千貫神輿の白丁(はくちょう)装束はこの時、神輿と共に京から伝わったものとされている。 新石下地区の神輿は、揃いの青法被を着た若者が担ぎ、囃子屋台にぶつけることで知られる。 また囃子屋台は、いずれも常総市無形民俗文化財に指定されている「石下天神ばやし」と「とんだやばやし(富田屋囃子)」で、 祭りの終盤には本石下と新石下の旧村境付近で囃子の競演が行われる。このほか10基以上の子供神輿が出る。

本石下本社神輿

新石下神輿(左)、祭りの見所のひとつ、囃子屋台と新石下神輿の衝突(右)

石下天神ばやし(左)、とんだやばやし(右) 大塚戸の綱火 大塚戸の綱火は、葛城流綱火ともいい、一言主神社の奉祝祭で奉納される。 境内に設けられた10mほどの柱数本と、中央及び向かって右手に設けられた櫓があり、その間は数本の綱が張られている。 櫓の上から花火を組み込んだ人形などを綱で操り、芝居を演じさせる。また、大規模な奉納万灯もある 1999(平成11)年茨城県指定無形文化財。 江戸時代前期、現在は一言主神社境内に合祀されている三峯神社造営の際、奉納されたのが始まりとされる。 その後、この地区の総鎮守である一言主神社での開催となったという。300年以上の歴史を持つが、戦後の一時期中断、 1969(昭和44)年、大塚戸芸能保存会が結成され復活した。 綱火は奉祝祭の最後を飾る。万灯と綱火の演目を交互に行う。最初は奉納万灯に火がつけられる。続いて定番の三番叟、そして大万灯(からかさ万灯)、 最後にメーンの演目となる日高川道成寺が行われる。道成寺では、人形だけでなく会場全体に仕掛けられた花火に火がつけられる。 常総市大塚戸町875。一言主神社の地図

三番叟の場面

奉納万灯(左)、道成寺、大蛇になった清姫の場面(右) 大生郷天満宮 おおのごうてんまんぐう 常総市大生郷の高台に鎮座、学問の神様、菅原道真公を祭る。御廟天神とも呼ばれ、大宰府天満宮、北野天満宮とともに日本3天神の一つとされる(異説有り)。 社伝によると、929(延長7)年、道真公の第3子、景行公の創建。遺族が創祀した唯一の天満宮とされる。 大宰府で没した道真公の遺言を奉じて諸国を遍歴した後、飯沼畔の景勝地でもあったこの高台に道真公の遺骨を祀ったと伝えられている。 社殿は、1567(天正4)年の兵火で焼失、下妻城主多賀谷氏の援助で再興したが、1919(大正8)年、再度の火災により焼失している。 毎年正月25日の初天神祭には、多くの受験生で賑わう。 道真公の肖像画である「御神酒天神画」(室町時代、絹本着色)、御廟天神画(室町時代、絹本着色)などが茨城県指定文化財となっている。 御朱印、オリジナル御朱印帳有。神社の御朱印については茨城の御朱印・神社も参照。 常総市大生郷町1234。大生郷天満宮の地図

大生郷天満宮拝殿

大生郷天満宮本殿(左)、参道、男坂(右)

大生郷天満宮御朱印(左)、オリジナル御朱印帳表紙(中)、同じく裏表紙(右) 大生郷天満宮破魔弓神行 毎年1月25日の大生郷天満宮初天神祭で最初に行われる神事。神職らが境内に向かって矢を放ち災難除け、開運招福を祈願する。 起源は定かではないが、1839(天保10)年には行われているという。 午前6時の花火の合図で氏子が神社に参集。午前6時30分から神事が始まる。卯木(うつぎ)で作った弓7張、矢14本、的1個が供えられる。 神事は1時間続き、最後に手締めが行われる。午前7時30分、宮司を先頭に7人が拝殿から境内に向けて2本づつ矢を放つ。 この矢及び弓は御守りとして、開運などに御利益があるという。

神事で矢を放つ神職ら 大生郷天満宮初天神祭 大生郷天満宮で毎年1月25日に行われる。 この年の最初に行われる天神祭で、合格祈願や諸願成就のため福達磨を求める参拝者などでにぎわう。 祭りの冒頭には破魔弓神行と呼ばれる神事も実施される=上記参照。

大生郷天満宮、初天神祭でにぎわう境内 大生郷天満宮節分祭 大生郷天満宮で2月3日に行われる。拝殿脇の広場に大掛かりな特設舞台が設置されており、 いずれの回も拝殿での祈祷、そして特設舞台で豆まき、福まきとなる。 午後1時、午後3時、午後5時、午後7時の4回行われる。 境内には、露店も出るなど多くの人でにぎわう。

節分祭で豆まきをする神職ら 大生郷天満宮八朔祭 おおのごうてんまんぐうはっさくのまつり 毎年8月1日に開催される大生郷天満宮の祭礼、五穀豊穣、疫病退散、無病息災など祈る。茅の輪くぐり神事などが執り行われる。 また、「八さく芸能の集い」が行われ、伝統芸能などが披露される。このほか特別御朱印の授与がある。

八朔祭、社殿前には茅の輪が設置されている 大生郷天満宮の梅 天神さまのシンボルともなっている梅。大生郷天満宮の境内にも多くの梅の古木がある。

大生郷天満宮、参道鳥居脇の梅(左)、拝殿前の梅(右) 菅原道真公御廟所 大生郷天満宮の社殿裏にある。「御神忌千百年大祭記念事業」(菅原道真公没後1100年記念事業)として2002(平成14)年に建立された。 常総市大生郷町。菅原道真公御廟所の地図

御廟所(左)、御廟所入口(右) 菅原道真公御廟所の桜 菅原道真公御廟所を取り囲んで咲く桜。

菅原道真公御廟所の桜 三郎天神 さぶろうてんじん 大生郷天満宮を創祀した菅原道真公の第3子、三郎景行公を祀る。 常総市。三郎天神の地図

三郎天神社殿(左)、三郎天神鳥居から参道を望む(右) 水海道天満宮 祭神は菅原道真公。後村上天皇の御代(1339〜67年)に創建されたと伝えられる。 水海道城主、田村弾正一族の氏神として栄えた。水海道市の市街地の南側、常総市天満町にある。 本殿は、1566(永禄9)年に再建されたもので、一間社流造で安土桃山時代の建築様式を随所に残しているという。 また、「虎と竹の子」「流水と鳥」といった障壁画も残されている。本殿は市の文化財に指定されている。 本殿南側には一六神社が祭られている。水海道では、江戸時代の寛永年間ごろから、六斎市と呼ばれる定期市が開かれるようになった。 一六神社はこの市場の守護神で、商売繁盛、開運厄除にご利益があるとされている。 御朱印有。神社の御朱印については茨城の御朱印・神社も参照。 常総市水海道天満町2487。水海道天満宮の地図

水海道天満宮社殿(左)、御朱印(右) 安楽寺 正覚山蓮前院安楽寺。天台宗別格本山。厄除け元三大師として知られる。本尊は阿弥陀如来。 大宰府天満宮の別当寺・安楽寺にならって、大生郷天満宮の別当寺として建立された。菅原道真公の第3子、景行公の創建。 江戸時代、天海大僧正が、3代将軍家光公のお世継ぎ祈祷のため、平安時代に良源大僧正(元三大師=正月3日に亡くなったため、そう呼ばれるようになったという) が霊験あらたかに中宮様に親王を誕生させた故事にならい、現在の東京・上野にある東叡山寛永寺に元三大師を勧請した。 さらに鬼門にあたる安楽寺にも元三大師を勧請、以来江戸城の鬼門除けの祈願寺として栄えた。地元では厄除けの寺として知られる。 同寺には3つの門があり願い事により入る門が違う。南側の長い参道、表参道は長寿門で厄除け健康長寿。 西参道からは子安門で、子孫繁栄、家内安全。東参道からは福禄門、商売繁盛に御利益があるという。 そして本堂及び元三大師堂に入る前に諸願成就門があり、ここを通ってお参りする。 毎年1月3日の大縁日には多くの人でにぎわう。 また、うっそうとした森林に囲まれた長い参道は映画やドラマのロケでよく使われている。 東国花の寺茨城9番。 御朱印、オリジナル御朱印帳有。寺院の御朱印については茨城の御朱印・寺院も参照。 元三大師・安楽寺の詳細は元三大師へ。 常総市大輪町1。安楽寺の地図

元三大師堂(左)、元三大師の参道、時代劇などのロケで使われている(右)

元三大師の境内、諸願成就門を入って正面が元三大師堂、左側が本堂(左)、 長い参道からの入口にある長寿門(右)

子授けに御利益がある子安門(左)、商売繁盛に後利益の福禄門(右)

安楽寺本尊御朱印(左)、同じく元三大師御朱印(中左)、 安楽寺オリジナル御朱印帳表紙(中右)、 同じくオリジナル御朱印帳裏表紙(右) 元三大師大縁日 元三大師として親しまれている安楽寺で、毎年1月3日に行われる縁日。 同日は元三大師の命日であり、護摩供養が行われ、開運の寺紋入福だるまを求める参拝客でにぎわう。 また午後2時30分からは「お種まき(紅白の餅まき=くじ付き)」が行われる。

元三大師大縁日のお種まき 元三大師の枝垂桜 元三大師、安楽寺=上記参照=の本堂前と元三大師堂前に枝垂桜がある。

元三大師の桜 元三大師の紅葉 元三大師、安楽寺=上記参照=の境内には、銀杏やカエデが多くあり、秋には美しく紅葉する。 常総市大輪町1。安楽寺の地図

元三大師鐘楼前の紅葉(左)、同じく銀杏の紅葉(右) 常総きぬ川花火大会 毎年8月11日の山の日に、常総市水海道橋本町の鬼怒川河畔で開催される花火大会。 打ち上げは7000発と中規模の花火大会ながら、有名花火店の新作花火が打ち上げられるなど中身の濃い大会として知られる。 2005(平成17)年まで水海道花火大会として開催され、41回を数えた。 市町村合併により、常総市となったため2006(平成18)年9月2日、第1回常総市みつかいどう花火大会と大会名を変更。 その後2008(平成20)年からは常総きぬ川花火大会とし、同時に回数表示をやめ、大会名の後に西暦をつけた名称となった。 2014(平成26)年、水海道花火大会から通算50回目の花火大会を契機に、 再び回数表示に戻され「第50回常総きぬ川花火大会」として開催された。 常総市橋本町。橋本運動公園の地図

常総きぬ川花火大会(つくば市の小貝川堤防から) 常総新花火 2015(平成27)年9月に起きた鬼怒川決壊などの水害からの復興を後世に伝えることを目的に、常総青年会議所のメンバーによる 「常総新花火実行委員会」によって2022(令和4)年11月26日開催された。 合わせて、青年会議所メンバーと同じ40歳以下の若手花火師による花火コンクールも実施された。 会場は、常総市三坂町に設置された「決壊の跡」碑付近の鬼怒川河川敷。 常総市三坂町。常総新花火観覧席の地図

常総新花火(つくば市の金村別雷神社前、福雷橋から) 無量寺 木崎山金剛院無量寺。真言宗智山派の寺。関東八十八カ所霊場第41番霊場。東国花の寺百ヶ寺茨城10番。 菅生沼七福神弁財天を祀る。 創建は1301(正安3)年とされ、その後一時衰退するも、文禄年間(1592〜95)、僧・慶宗によって再興されたと伝えられる。 関東八十八ヵ所霊場の詳細は関東八十八ヵ所霊場へ。 菅生沼七福神については坂東市へ。 御朱印有。寺院の御朱印については茨城の御朱印・寺院も参照。 常総市菅生町5028。無量寺の地図

無量寺本堂

無量寺山門(左)、関東八十八カ所霊場第41番霊場の御朱印(中)、東国花の寺百ヶ寺の御朱印(右) 桑原神社 延喜式内社。平将門公ゆかりの神社。桑原大明神ともいう。地元では、安産の神様として親しまれている。 772(宝亀3)年、下総守従五位下桑原王の創祀という。祭神は王の祖豊城入彦命と天熊人、稚彦命及び大山咋命。 開拓荘園の守護、治水と五穀豊饒を祈願し建立したという。 また、将門親子も、この地を治めるに当たり、下総豊田開発の祖神として尊崇したとされる。豊田、岡田両郡の郷社。 桑原大明神の参道の両脇には、大木が茂る。 御朱印有。神社の御朱印については茨城の御朱印・神社も参照。 常総市国生。桑原神社の地図

桑原神社(左)、御朱印(右) 八幡神社 水海道 水海道八幡神社。戦国時代、水海道城主・田村弾正の守護神として豊前・宇佐宮(大分県・宇佐神宮)から御神霊を勧請し祀られた。 その後、田村氏の滅亡とともに廃れたが、1677(延宝5)年に現在地に移して再建された。 本殿はその時建立されたもので、一間社流造り、屋根は柿葺き(こけらぶき)。当時の水海道村の名主らが神社復興に尽力した。 1915(大正4)年、水海道の日光社2社、八坂社1社、稲荷社1社を合祀した。 本殿には主祭神として誉田別命、相殿神として建速須佐之男命、宇賀魂命、大己貴命の4柱が祭られている。 7月に行われる水海道祇園祭は同神社の祭礼(上記参照)。 御朱印有。神社の御朱印については茨城の御朱印・神社も参照。 常総市水海道橋本3329。八幡神社・水海道の地図

八幡神社(左)、御朱印(右) 水海道八幡神社節分祭 水海道八幡神社で2月3日夜、神事に引き続き豆まきが行われる。豆まきには氏子はじめ、大相撲の力士などが参加、多くの人でにぎわう。 午後6時から第1回が行われ、30分おきに午後7時30分まで4回、神事と豆まきが繰り返される。

水海道八幡神社節分祭での豆まき 田村弾正祖霊祭 水海道八幡神社の境内社、田村弾正祖霊社の祭礼。毎年5月5日に実施される。 もともと水海道八幡神社は、水海道城主、田村弾正の守護神として豊前の宇佐宮の分霊を勧請したことよる。 田村弾正祖霊社での神事に続き、地元の橋本町青年會をはじめ、各町会や神輿同好会によって橋本町の町会神輿が水海道市街地を渡御する。

水海道八幡神社を出御する神輿 水海道八幡神社の銀杏 水海道八幡神社の鳥居脇と社殿前にある銀杏。

水海道八幡神社の銀杏、鳥居脇(左)、同じく社殿前の銀杏(右) 豊岡祇園祭 常総市豊岡地区の祇園祭。同地区にある諏訪神社の境内社、八坂神社の祭礼。 7月第1日曜日に開催される。 常総市豊岡町。諏訪神社の地図

神輿の宮出し 古敷祇園祭 常総市古敷地区の祇園祭。同地区にある大杉神社の祭礼。大杉神社の提灯をつけた神輿が出る。 7月第4土日曜日の2日間に渡って開催される。夜間は同地区の道路を車両通行止めにして行われる。 常総市上蛇。大杉神社の地図

古敷祇園祭で渡御する神輿 報恩寺 ほうおんじ 浄土真宗の寺。親鸞聖人旧跡二十四輩第1番坂東報恩寺として知られる。 鎌倉時代の1214(建保2)年、親鸞聖人の弟子・性真が荒廃していた大楽寺を再興、報恩寺とした。1600(慶長5)年、兵火によって焼失、江戸に移転する。 1806(文化3)年に焼失し、1810(文化7)年、現在地の東京・東上野に移された。江戸時代、移転した跡地でも堂が再興され、のちに報恩寺として復興した。 「お鯉さま」の説話が残る。性真上人の法話の席に、いつも白髪の老人が姿があった。この老人の正体を探ろうとしたがいつも寺近くの飯沼のほとりで消えてしまった。 その後、飯沼の天神(大生郷天満宮)の神主の夢枕に白髪の老人=天神様(菅原道真公)=が現れ、「性心の聖は、わが心の悩みを解いた恩師。毎年正月には、御手洗の池の鯉を2匹贈る様に」と告げたという。 1233(天福元)年のことで、以来正月10日に天満宮から2匹のお鯉さまが贈られ、今でも続けられている。 鯉は報恩寺に納められた後、東上野の報恩寺に送られ、12日、四条流の儀式(宮中での流派)にのっとった「まな板開き」が行われる。 常総市豊岡町丙。報恩寺の地図

報恩寺本堂

報恩寺山門(左)と報恩寺鐘楼(右) 報恩寺の銀杏 報恩寺の本堂前に大きな銀杏がある。

報恩寺本堂前にある銀杏 願牛寺 大高山證誠院願牛寺。浄土真宗本願寺派の寺。親鸞聖人が関東で最初に建てた寺とされる。初代住職は親鸞聖人。 1212(延暦2)年ごろ、流罪を許された親鸞聖人は弟子のいとこの城主を頼って下総国岡田郡を訪れた。 寺がある地は南、西、北西を沼に囲まれた小高い丘。寺を建てるときにどこからともなく牛があらわれ材木を運び上げたと伝わり 「牛の願いによって成就した寺」ということで親鸞聖人が願牛寺と名付けたという。 城主の稲葉伊予守勝重は親鸞聖人に触れ弟子となり一心坊と名乗った。親鸞聖人の後を受け2代住職となった。 1577(天正5)年兵火によって全焼。1731(享保16)年に再興し、1735(享保20)年、西本願寺から親鸞聖人旧跡、由緒寺院と認められ現在の寺号を授かる。 1891(明治24)年に落雷により全焼する。現在復興途中であり、本堂の改修、庫裡の復興さらには2011(平成23)年に鐘楼堂に梵鐘が復活した。 同寺には「雁嶋(がんじま)」「牛木(うしぼっく)」「蓮糸の尊像」など多くの伝説が残る。 常総市蔵持620−1。願牛寺の地図

願牛寺本堂

願牛寺にある親鸞像(左)、鐘楼(右) 坂野家住宅 坂野氏が水海道へ土着して500年といわれる。江戸時代に始まった飯沼の新田開発によって豪農として栄えた。 現存する主屋は南向きで、18世紀の初め頃に居室部の大半が造られた。幕末の19世紀の中頃に土間の東にさらに土間を突出し、 居室部南に玄関を付設、座敷部を増築した。また、表門は、本来武家屋敷に設けられるもので、坂野家の格式の高さがうかがわれる。 江戸時代の豪農の生活を知る貴重な資料として、国の重要文化財に指定されている。 また、映画やドラマのロケ地として、時代劇などに登場する。 現在は常総市に寄贈され、水海道風土博物館坂野家住宅として公開されている。 入館は午前9時から午後6時(11月から3月は午後5時まで)まで。月曜日休館(祝日の場合はその翌日)。 入館料は一般300円、児童生徒100円。 建物の詳細は特設ページ坂野家住宅へ。 常総市大生郷町2037。坂野家住宅の地図

坂野家住宅(左)、表門(右) 坂野家梅林 坂野家住宅、西側入口にある梅林。紅梅と白梅が花を咲かせる。

坂野家梅林 常総市青少年の家 宿泊研修施設として利用されている。昭和20年代に建てられた元中学校の木造校舎、野球グラウンドもある。 映画「着信アリ」では、養護施設として登場するなど、多くの映画、ドラマのロケ地となっている。 春には桜が美しい。 常総市大生郷1032−4。常総市青少年の家の地図

常総市青少年の家 常総市青少年の家の桜 元中学校だったこともあり、外周を中心に桜がある。

青少年の家周囲にある桜 水海道あすなろの里 自然とのふれあいをテーマにした宿泊施設。 菅生沼に隣接する恵まれた自然環境で、動植物などの育成や生態を観察できる。 沼を望む「野鳥観察舎」には、双眼鏡が設置され、野鳥観察が出来る。また、ふれあい動物園がある。キャンプ場やロッジがある。 月曜日休園。入園料大人400円、小中学生200円。 ロッジ等利用料あり。 常総市大塚戸町310。水海道あすなろの里の地図

あすなろの里研修棟

あすなろの里入口(左)、同じく体育館(右) 水海道あすなろの里の桜 あすなろの里には多くの桜がある。園内の広場周辺には多くの桜が植えられている。 花の季節の土日には、あすなろの里が一般開放される。

あすなろの里の桜 水海道あすなろの里の雛まつり 水海道あすなろの里の研修棟で行われている。

雛飾り(左)、入口正面(右)

雛飾り(左)、入口(右) 五木宗レンガ蔵 江戸時代から戦前にかけて舟運の街として栄えた水海道を象徴する建物。 鬼怒川の川沿いには多くの河岸問屋があり、五木田家もそのひとつだった。 五木田家の当主は代々宗右衛門を襲名していたことから「五木宗」と呼ばれていた。 レンガ蔵は明治中期の建築と伝えられている。構造は3階建て、高さは約10mある。 鬼怒川からも望め、行きかう船の目印にもなっていたという。2000(平成12)年、国の登録文化財。 常総市水海道元町4321−1。五木宗レンガ蔵の地図

五木宗レンガ蔵 常総市立図書館 旧水海道市立図書館。蔵書数約15万冊。 同図書館は1973(昭和48)年7月、水海道公民館に図書室として開設した。1982(昭和57)年7月、現在の建物で水海道市立図書館が開館した。 合併により2006(平成18)年1月、常総市立図書館になった。 敷地面積約4360平方m、鉄筋コンクリート2階建て、建築面積約1230平方m、延床面積は約1650平方m。 建物は1985(昭和60)年第1回日本図書館協会建築賞受賞。 開館時間は、午前9時(木曜日は午後1時)〜午後7時(土日祝日は午後6時)。月曜日休館(祝日の場合は翌日)。年末年始及び特別整理期間休館。 常総市水海道天満町1606。常総市立図書館の地図

常総市立図書館 山中酒造店 1805(文化2)年創業。「一人娘」のブランドで知られる。鬼怒川のほとりに酒蔵がある。鬼怒川の水を使って仕込んでいる。 蔵元見学も可能。要予約。 常総市新石下187。山中酒造店の地図 野村醸造 1897(明治30)年創業。「紬美人」のブランドで知られる。これは地元の旧石下町が結城紬の産地であったことから名づけられた。 蔵元見学も可能。要予約。 百味工房「つむぎ野」を運営する。国内産原料、特に茨城県産の食材を使った無添加、手造り食品を販売している。 常総市本石下2052。野村醸造の地図 竹村酒造店 「京の夢」のブランドで知られる。1753(宝暦3)年、旧石下町に「天満屋」として蔵元を開いたのが最初。 江戸時代末、現在地に移り「日野屋」となった。京の夢は谷崎潤一郎の随筆から名づけられた比較的新しいブランド。 「富士龍」は3代目当主が名付けたという。 常総市水海道宝町3375−1。竹村酒造店の地図

竹村酒造店 吉野公園 水面積5万平方m、周囲4kmという小貝川の三日月湖を利用して作られた全国でも珍しい市営のへら鮒釣り場。桜の名所としても知られている。 営業時間午前5時30分〜午後4時30分(納竿午後4時) 、11〜3月は午前6時30分〜午後3時30分(納竿午後3時) 。 木曜日休園(休日の場合は開園)、つり料金1500円(1日券)、500円(半日券・午前11時以降)。桜を見る場合は無料。 常総市上蛇町1863。吉野公園の地図

吉野公園 吉野公園の桜 吉野公園の釣堀となっている三日月湖周辺に多くの桜が植えられており、桜の名所となっている。 常総市上蛇町1863。吉野公園の地図

吉野公園の桜 巣立山公園の銀杏 住宅街にある築山のある公園。公園西側を中心に多くの銀杏がある。 常総市内守谷町きぬの里。巣立山公園の地図

巣立山公園の銀杏 豊田城 地域交流センター。豊田城は、1,100人収容のホール及び図書室(1・2階)と石下の歴史を紹介した展示室からなる文化施設。1992(平成4)年に開館した。 天守閣の高さは48.5m。周辺に5つの出城があり、倉庫や車庫、水防倉庫などに使われている。 平安時代末期から戦国時代までこの地方を支配した垣武平氏一族の豊田氏が、小貝川べりに城を築き、豊田城と呼ばれていたため、これにあやかって命名された。 なお実際の豊田城は、このような天守閣の城ではなく、カヤ葺きの館だったと考えられている。 常総市新石下2010。豊田城の地図 出城・南の地図 出城・駒離の地の地図 出城・北の地図 出城・北車庫の地図 出城・水防倉庫の地図

豊田城

国道294号沿い。一番南側にある出城(左)、豊田氏が軍馬を育成したという駒離の地にある出城(右)

北側にある出城(左)、1階をバスの車庫として使っている出城(右)

水防倉庫として使われている唯一鬼怒川の西にある出城。

豊田城最上階からの眺望筑波山方面(左)、同じく石下市街方面(右) 豊田城ライトアップ 豊田城はライトアップが行われている。周囲が平地で遠くからもライトアップされた豊田城を見ることができる。 通常のライトアップのほか、クリスマスの時期にはもみの木をイメージしたグリーンのライトアップなども行われる。

ライトアップされた豊田城 豊田城跡 豊田城は、桓武平氏の一族、豊田氏が小貝川べりに築いた館。 豊田氏は桓武平氏の嫡流である常陸大掾平重幹の第二子・四郎政幹を祖とする。政幹は豊田郡を領地としており、石毛氏などを名乗っていたが前9年の役で戦功を挙げ、1054(天喜2)年、鎮守府副将軍に列したことから豊田氏を名乗る。 豊田城は、11代善幹、小貝川べりに城を築き、台豊田(現在のつくば市上郷)から本拠地を移した。 本城、中城、東城の三館があった。現在は、河川改修などにより遺構は消滅しており、堤防上に城跡の碑があるのみ。 豊田氏は1575(天正2)年、22代治親が毒殺され滅亡している。 常総市本豊田。豊田城跡の地図

豊田城跡 長塚節 歌人、小説家。1879(明治12)年4月3日、旧石下町国生(当時=結城郡岡田村国生)の豪農の長男として生まれている。正岡子規に和歌を学び根岸派の歌人として活躍した。 1910(明治43)年に朝日新聞に連載された小説「土」は、農民文学の不朽の名作として知られている。 短い生涯で多くの旅に出ている。九州、中国、四国、関西、東北、中部など、ほとんど全国を回っている。常総市の旧石下町地区には、旅姿の節像が3カ所に建てられている。 1915(大正4)年2月8日、療養先の九州帝国大学病院で亡くなっている。享年36歳。 現在も国生には長塚節の生家が残っており茨城県文化財に指定されている(下記参照)。また、生家周辺には多くの歌碑もある。

豊田城前にある旅姿の長塚節の銅像 長塚節生家 屋敷は、幕末に建てられたもので、豪農の家らしく、道路に面して大きな長屋門があり、母屋は寄棟造りの平屋で西側に書院が突き出している。 長屋門の西側と母屋西側にかけて屋根塀で区切られ、中央には瓦葺の中門、その西側は内庭で、見事な庭園となっている。 母屋には、節が愛用した品などが展示されている。 生家の前に案内所がある。案内は、月曜〜木曜(午前10時〜午後4時)。金曜日から日曜日は案内は休みだが見学は可能。 金曜、土曜(午前10時〜午後4時)、日曜(午前10時〜午後2時)。 無料駐車場、トイレ有。 常総市国生1303。長塚節の生家の地図

長塚節生家 法性寺 ほっしょうじ 観音山大悲院法性寺。浄土宗の寺。「横曽根の観音さま」として子育て、安産に御利益あるとされる。 本尊は如意輪観音坐像で茨城県指定文化財。 1372(応安5)年、浄土宗第7祖、了誉聖冏上人が現在地の西方に横曽根談所を開設したのがはじまりという。 1382(永徳2)年、了誉聖冏上人が現在地に開創した。 了誉聖冏上人が下総を布教中、女人の死霊が「お産で命を失った。成仏できずに苦しんでいる。どうか供養してほしい」と懇願を受け、 祈願したのが本尊の如意輪観音とされる。本堂は1987(昭和62)年11月22日の再建。 常総市豊岡町乙2002。法性寺の地図

法性寺 法蔵寺 羽生山往生院法蔵寺。浄土宗の寺。文禄年間(1592〜95年)、西譽哲山上人の開基という。 怪談「累ヶ淵」で知られる累(るい、かさね)の墓がある(下記参照)。 常総市羽生町724。法蔵寺の地図

法蔵寺 累の墓 怪談「累ヶ淵」の話は、1612(慶長17)年から1672(寛文12)年の60年に渡って羽生村を舞台に繰り広げられた実話という。 150年後、1821(文化4)年、鶴屋南北が「色彩間苅豆(いろもようちょっとかりまめ)」として取り上げたことに始まる。 その後三遊亭円朝が、この話を題材にした「真景累ヶ淵」を、そしてこの話をもとに、戦後多くの映画が造られている。 話は、羽生村の百姓・与右衛門の後妻すぎには、醜い助(すけ)という男の連れ子がいた。すぎは、夫に嫌われないようにと、この助を殺してしまう。 その後、与右衛門との間に出来た女の子は累(るい)と名づけられたが、助の生き写しで醜く「かさね」と呼ばれた。 累は、心優しい娘に成長し、旅の途中に病になった他国者を助け、婿に迎えて2代目与右衛門とした。 しかし、その醜さから夫にうとまれ、鬼怒川で殺されてしまう。2代目与右衛門は後妻を迎えるが、次々と不幸が続いた。やっと娘きくが生まれるが、きくは累にとりつかれ苦しむ。 この話を聞いた近くの弘経寺、祐天上人が解脱させ、成仏させたという。 墓は、累、助、きくが並んで祀られている。常総市指定文化財。 常総市羽生町724。累の墓の地図

中央が累の墓、向かって右が助、左がきくの墓 報国寺 亀岡山報国寺。浄土宗の寺。もと真言宗の寺だったが、1281(弘安4)年、良忠上人が浄土宗に改宗した。 本堂は慶応年間(1865〜68年)の再建。1995(平成7)年から1997(平成9)年にかけて解体修理が行われた。 2015(平成27)年から2016(平成28)年にかけてのNHK「ゆく年くる年」の中継地になった。 常総市水海道亀岡町2637。報国寺の地図

報国寺 報国寺の桜 本堂前には複数の桜がある。また本堂のすぐ前には枝垂桜がある。

報国寺本堂前の桜 報国寺の紅葉 本堂前にあるカエデや銀杏が紅葉する。

報国寺本堂前から見た境内の楓と銀杏 諏訪神社 祭神は武御名方神、大国主神、事代主神。諏訪大社の分霊とされるが詳しくは不明。旧水海道市の中心市街地にあり、町の氏神として信仰を集めている。 現在の社殿の前にある欅のご神木の下に小さな社があるだけだったため、1917(大正6)年12月、地元の有志によって新しく社殿が建立され、 この時、改めて信濃の大社から新神霊を迎え、遷宮の式典を行った。 常総市諏訪。諏訪神社の地図

欅のご神木と諏訪神社 八幡神社 石下 石毛城跡にある。石毛城は、石毛氏の居城だったが1585(天正13)年に下妻の多賀谷氏によって廃城となった。 30年後の1615(慶長20)年に石毛氏の旧家臣らによって宇佐八幡宮の分霊を勧請し建立された。 本殿を建てたときの棟札と、修復した1700(元禄13)年の棟札が残されている。 常総市本石下。八幡神社・石下の地図

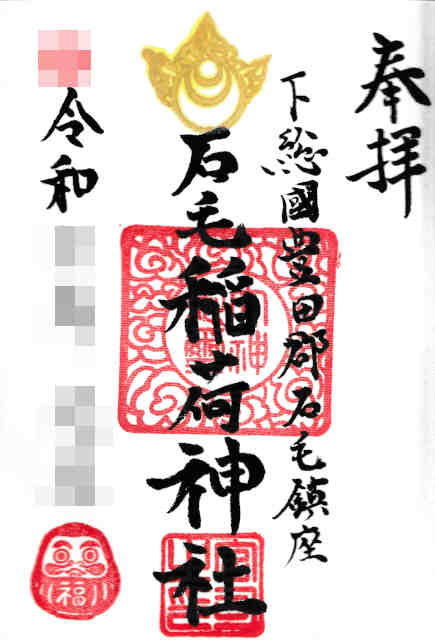

石毛城跡に建つ八幡神社(左)、八幡神社社殿(右) 稲荷神社 新石下 石毛稲荷大明神。石毛稲荷神社。豊田郡新石毛村総鎮守。豊受大神宮を勧請し1745(延享2)年3月創建、豊受神社と称した。 1841(天保12)年9月10日、新田開発を記念し石毛稲荷神社と改称した。五穀豊穣、商売繁盛、厄除開運で知られる。 境内には推定樹齢約500年の大けやきがある。1997(平成9)年11月、社殿再建。。 御朱印、授与は向石下香取神社宮司宅。神社の御朱印については茨城の御朱印・神社も参照。 常総市新石下222。稲荷神社・新石下の地図

新石下稲荷神社社殿(左)、御朱印(右) 妙見八幡神社 新石下 国道294号沿いにある。 常総市新石下。妙見八幡神社・新石下の地図

妙見八幡神社社殿(左)、妙見八幡神社全景(右) 妙見八幡神社の銀杏 妙見八幡神社の社殿脇にある銀杏。境内が黄金色に染まる。

妙見八幡神社の銀杏 原宿天満宮 はらじゅくてんまんぐう 1276(建治2)年、京都・北野天満宮の神霊を遷祀した。1909(明治42)年、八坂神社を合併。 社殿は2006(平成18)年再建。境内にある八坂神社の社殿内には神輿がある。 常総市原宿。原宿天満宮の地図

原宿天満宮社殿(左)、境内にある八坂神社(右) 三坂神社 旧国道294号と鬼怒川の間に挟まれた場所にひっそりと建つ。延暦年間(782〜806年)に坂上田村麻呂が東征の際、この地に布陣したという。 807(大同2)年、縁の地に日野皇子大権現の宮を祀った。その後、火伏の神、縁結びの神として信仰を集めてきた。 1842(天保13)年、三坂神社と改称。明治時代に五家八幡神社など村内の神社を合祀し、村社三坂神社とした。 境内に鎌倉時代、1258(正嘉2)年の銘がある板碑がある。 常総市三坂。三坂神社の地図

三坂神社 十一面観音堂 伝行基作の十一面観世音菩薩を祀る。元は、金椿山泉蔵院(天台宗・明治初期に廃寺)のお堂だったという。 観音堂は1994(平成6)年に新築された。今でも地元の信仰厚く、毎月9日には観音講が行われている。 常総市本石下。十一面観音堂の地図

十一面観音堂 東弘寺 高柳山信順院東弘寺。真宗大谷派。親鸞聖人二十四輩第9番。親鸞聖人の高弟、善性坊の開山。 もと倉持(常総市蔵持)の大高山にあった。天正年間(1573〜91年)に現在地に移る。現在の本堂はこの時のものという。 東弘寺の扁額は山岡鉄舟の筆によるもの。薬師堂の薬師如来坐像は、1321(元享元)年に造られたもので、豊田氏の守り本尊と伝えられる。 常総市大房93。東弘寺の地図

東弘寺本堂(左)、山門(右)

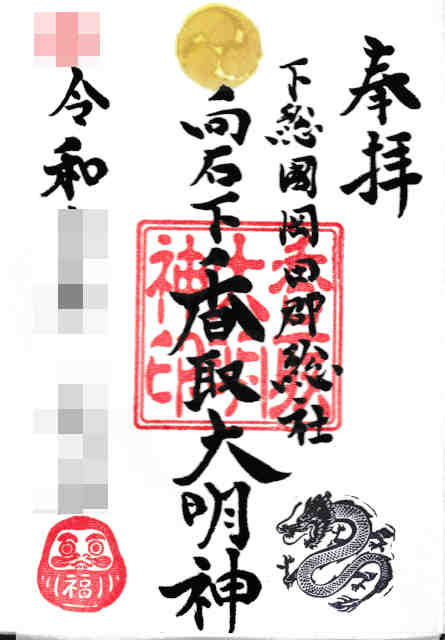

東弘寺薬師堂(左)、鐘楼(右) 香取神社 向石下 向石下香取神社。祭神は経津主命、平将門公、豊田四郎政幹公。精魂不滅、産業振興と武勇の守り神という。 昌泰年間(897〜901年)、平将門公の父良将公が国生に国庁を置いたとき、総社として下総国の一の宮の香取明神を勧請した。 その後、祭祀が途絶えていたが、政幹公が前九年の役の戦功により、豊田郡を賜ると、守護神として人丸明神として再興した。 その後1536(天文5)年に社殿炎上、1714(正徳4)年、香取大明神として再建された。 境内に大きな石が2つある。「力石(かつぎ石)」といい、石の重さは116kg、112kgある。 御朱印、授与は西隣に隣接する宮司宅。神社の御朱印については茨城の御朱印・神社も参照。 常総市向石下15。香取神社・向石下の地図

香取神社拝殿(左)、御朱印(右)

香取神社全景(左)、力石(右) 平将門公赦免菩提供養之碑 平将門公赦免菩提供養之碑、平将門公菩提供養之碑、鎮守府将軍平良持公菩提供養之碑からなり、蔵持建長銘板碑として常総市指定文化財。 平将門公赦免菩提供養之碑とされるものは、「建長五年」(1253年)の銘があり、高さ188cm、幅155cm、厚さ19cm。 本尊に大日如来、脇侍に観音、勢至菩薩を配している。 平将門公菩提供養之碑とされるのは、「建長七年」(1255年)の銘があり、高さ183cm、幅145cm、厚さ23cm。 鎮守府将軍平良持公菩提供養之碑とされるのは「建長八年」(1256年)の銘があり、高さ102cm、幅80cm、厚さ10cm。 七年銘と八年銘の碑は本尊が阿弥陀如来。いずれも黒雲母片岩を使用している。 いずれも、鬼怒川沿岸の引手山にあったが1930(昭和5)年の河川改修で現在地に移された。 なお、4基あり、残りの1基は、常総市内の西福寺にある。 平将門公赦免菩提供養之碑は、鎌倉時代、第5代執権、北条時頼公が民生安定のため、豊田四郎将軍の供養塔を寄進した時、 将門公の祭祀がままならにことを聞き、自ら執奏、勅免を得て下総守護、千葉氏に指示して供養を行わせ、それを記念して建立されたと思われる。 平将門公菩提供養之碑は、前年に続いて大勧進供養を行ったときのもの、鎮守府将軍平良持公菩提供養之碑は、父良持将軍を供養したときのものとされる。 常総市蔵持552−1。平将門公赦免菩提供養之碑の地図

右から平将門公赦免菩提供養之碑、平将門公菩提供養之碑、鎮守府将軍平良持公菩提供養之碑 平親王将門公一族墳墓之地 平将門公一族の墓の場所と伝わるところで、それを示す「平親王将門公一族墳墓之地」と刻まれた碑が鬼怒川沿いの堤防脇にある。 この碑がある場所から西側一帯の丘陵を「引手山」といい、さらに台地全体を「御子埋」という。 かつて雲母片岩質の巨石板碑群があった場所。碑は「馬降り石」と呼ばれ、この碑の前を通る時は必ず下馬して怪我の無いように祈る風習があったという。 特に引手山のある一角では乗馬して通り過ぎようとすると落馬すると伝えられており、手綱を引いて通り過ぎなければならないと伝えられている。 この地は平将門公の父である平良持公や兄の平将弘公の墓があった場所とされる。940(天慶3)年、平将門公が戦死するとその遺骸を 葦毛の馬に乗せて密かにこの地に運び葬った場所とされる。 鎌倉時代、第5代執権、北条時頼公が、将門公の祭祀がままならず不遇であることを憐れみ、勅免を得て下総守護、千葉氏第15代 胤宗公に指示して法要を執り行わせ、1253(建長5)年11月4日建立された。 現在4基残っており、いずれも河川改修のため移されている。1基は常総市新石下の西福寺=上記参照=に、残り3基は常総市蔵持の堂の傍らにある=上記参照。 4基の碑はいずれも常総市指定文化財。 常総市蔵持。平親王将門公一族墳墓之地の地図

平親王将門公一族墳墓之地碑 常羽御厩兵馬調練之馬場跡 いくはのみうまやへいばちょうれんのばばあと 平将門公史跡。かつてこの地方は官営の牧場があった場所で、延喜式にある「下総大結牧」は、 常総市古間木(古牧)、八千代町大間木(大牧)とされ、これらの牧場とともに兵馬の調練場があった。 平将門公と父である鎮守府将軍、平良将公父子もこれら牧場を管理下に置いていたとされる。 特に兵馬の調練には余念がなかったと推察されている。 常総市馬場。常羽御厩兵馬調練之馬場跡碑の地図

常羽御厩兵馬調練之馬場跡碑の前の道路、1km以上にわたって直線道路が続きかつての馬場を想像させる(左)、 常羽御厩兵馬調練之馬場跡碑と説明板(右) 馬場天満神社 菅公天神縁起絵巻が伝わる。作者不明だが江戸時代初期の作とみられる。 江戸時代末期にこの地方の著名な漢学者でもあった馬場村の名主、秋葉源次郎が奉納したもの。 常総市指定文化財。 常総市馬場386。馬場天満神社の地図

馬場天満神社の拝殿

馬場天満神社の本殿(左)、同じく鳥居(右) 馬場天満神社の銀杏 馬場天満神社=上記参照=の鳥居と拝殿の間に複数本の大きな銀杏がある。

馬場天満神社の銀杏 下総国亭(庁)跡 平将門公史跡。将門公の父である鎮守府将軍平良持公が昌泰年間(897〜901年)ごろ、現在の常総市国生を中心とした 北総地域に進出して居を構え、下総開拓の府として国庁を置いた場所とされる。いわゆる国の出先機関とみられる。 この地の国生という地名は、国庁が訛ったという説がある。 この台地一帯は、北総最初の開拓地とされ、近くに鬼怒川、飯沼川があることもあって早くから栄えていた。 国庁は良持、将門両公の時代を通じ一貫してこの地に置かれていたとされる。 なお碑のある場所は、発掘などによる調査で庁舎跡などが確認された場所ではない。 常総市国生。下総国亭(庁)跡碑の地図

平将門公史跡下総国亭(庁)跡と刻まれた碑 厳島神社 1493(明応2)年、近江・琵琶湖の竹生島神社の神霊を分祀。旧村社。祭神は市杵島姫命。地元では弁天様として親しまれている。 常総市小保川。厳島神社の地図

厳島神社 日枝神社 934(承平元)年の創建と伝えられる。祭神は大山昨命。平将門公が当社を尊崇し、妙見菩薩を刻納したとされる古社。 そのため妙見神社と呼ばれていたという。旧菅生村総鎮守。旧村社。 本殿は、一間社流造で1872(明治5)年の再建。華麗な彫刻が特徴。常総市指定文化財。 常総市菅生町4892。日枝神社の地図

日枝神社本殿

日枝神社拝殿(左)、同じく鳥居(右) 鷲神社 淵頭鷲神社。毎年一の酉に開催される「酉の市」で知られる=下記参照。 常総市水海道淵頭町。鷲神社の地図

淵頭鷲神社社殿 淵頭鷲神社酉の市 淵頭鷲神社=上記参照=例大祭。酉の市は、商売繁盛と家内安全を願い行われ福をかき込むという「縁起熊手」が売られる。 商都として栄えた水海道の風物詩として知られ、遠くからも熊手を買い求める人が訪れる。毎年一の酉の日のみ行われる。荒天の場合は二の酉に順延となる。 戦後間もなく始まった。境内の参道両側には縁起熊手を売る露店が設けられ1500円の手のひらサイズから25000円の大型のものまである。 熊手が売れると手締めの威勢のいい掛け声が境内に響く。また社殿脇に設けられた特設ステージでは淵頭囃子の奉納や餅まき、演芸などで賑わう。 常総市水海道淵頭町。淵頭鷲神社の地図

酉の市 阿部神社 祭神は安倍貞任、宗任公。現在の下妻市宗道にある宗任神社建立の後、豊田氏が豊田城近くに祀ったとも、 多賀谷氏との対立後、宗道に参拝できなくなったため、豊田城近くに祀られたもいわれる。 「安倍大明神」「安倍神社」「宗任神社」「安倍宗任神社」「御代之宮」などとも呼ばれてきた。扁額には「正一位宗任大明神」とある。 どろんこ祭は同神社の祭礼=下記参照。 常総市豊田2305。阿部神社の地図

阿部神社社殿(左)、鳥居から境内を見る(右) どろんこ祭 常総市豊田地区で行われる阿部神社=上記参照=の祭礼。農機具の箕(み)2枚を合わせて周りを色紙で飾った獅子頭に10mほどの布の胴体をつけた獅子が地区内を練り歩く。 参加者は顔に墨などで化粧をするのが特徴。11月第3日曜日に行われる。 どろんこ祭りは、約300年前から行われているという。雨の多い時期に行われ、顔に墨を塗ることで、雨の中をどろんこになって村中を練り歩いたことからこの名がある。 祭りの由来は、この地で疫病が発生した際、獅子の格好をして追い払ったという説、 領主の豊田氏が前九年の役に出陣した際、敵陣を前に川を渡ろうとした際、軍旗に描かれた龍が抜け出したちまち大きな龍となり橋のようになって豊田氏の兵を渡らせ、 大勝したという故事を伝える(獅子が村々の家を回る姿が龍がくねくねと進む姿にも見えることから)ために始まったという説がある。 どろんこ祭りは、もともと旧暦の9月9日に行われていた。その後、11月14日に変更、さらに現在の日程となった。 午後1時、神社近くにある地区公民館から獅子が出て豊田地区を回る。獅子の後にはお囃子の山車が続く。沿道の人たちは獅子が通るのに合わせ表へ出て獅子頭に頭からかまれる。 家内安全や無病息災に御利益があるとされる。

どろんこ祭の獅子

どろんこ祭で獅子に頭をかまれる人たち(左)、どろんこ祭の山車(右) 旧報徳銀行水海道支店 大正時代の石造り近代建築。1918(大正7)年〜23(同12)年の間に、当時あった報徳銀行水海道支店として建築された。 戦後は、長く東陽相互銀行(現筑波銀行)水海道支店の店舗として使われていた。その後、2004年(平成16年)に閉鎖され空き店舗となっていた。 2006(平成18)年、関東つくば銀行(現筑波銀行)から常総市が譲り受けた。 常総市水海道宝町2784。旧報徳銀行水海道支店の地図

旧報徳銀行水海道支店 二水会館(旧水海道町役場) 国登録文化財(1997年)。1913(大正2)年、旧水海道町役場として建設された。西洋風のホールをメーンに、南側が洋風、北側が和風の二重構造。 1984(昭和59)年、常総市立図書館の敷地内(現在地)に移転した。市内を流れる鬼怒川、小貝川の2河川にちなんで二水会館と命名されたという。 テレビドラマなどのロケも行われている。 常総市水海道天満町1606。二水会館の地図

二水会館 市民の広場 水海道中心市街地にある。市民の交流を促進、にぎわいを創出する場という。 面積約4000平方m、イベント広場と南北2カ所の駐車場がある。 常総市水海道宝町3374−3。市民の広場の地図

市民の広場 大塚戸のムクノキ 大塚戸の大椋。一言主神社の入口、銚子街道と呼ばれる守谷市から坂東市へ通じる県道沿いにある。 胸高幹周約5.8m、樹高約20m、樹齢約400年という。常総市指定天然記念物。 常総市大塚戸町786。大塚戸のムクノキの地図

大塚戸のムクノキ 安養寺 無量山青雲院安養寺。浄土宗の寺。本尊は阿弥陀如来。鎌倉時代の1288(正応元)年、横曽根村坂巻に創建された文秀院が前身。 南北朝時代の1397(応永4)年、横曽根城主の羽生氏経公が開基となり横曽根村志部に移した。開山は嘆誉良肇(たんよりょうちょう)上人。 この時現寺号に改める。寛文年間(1661〜72年)、鬼怒川の改修工事のため現在地に移った。 本堂前にある枝垂桜は推定樹齢300年の古木で称名桜と呼ばれる=下記参照。 常総市豊岡乙1569−1。安養寺の地図

安養寺本堂(左)、同じく山門(右) 安養寺の称名桜 無量山青雲院安養寺の本堂前にある枝垂桜。推定樹齢300年の古木。 安養寺については上記参照。

称名桜 きぬの里さくら通りの桜並木 常総市内守谷町きぬの里のさくら通りはその名の通り桜並木となっている。 常総市内守谷町きぬの里。きぬの里さくら通りの地図

さくら通りの桜並木 八間堀川桜堤 水海道 常総市水海道地区の八間堀川の堤防上にある桜。地元では八間堀の桜として有名。遊歩道が整備されている。 もともと日露戦争の凱旋記念と戦没者の慰霊のため植えられた。しかし1910(明治43)年の洪水でほとんどが枯れてしまった。 このため1915(大正4)年に、大正天皇の即位を記念して再び植えられ長く水海道の名所として知られている。 現在の桜は、その後に植えられたものがほとんどで、往時の桜は数本を残すのみという。 常総市。八間堀川桜堤・水海道の地図

水海道地区の八間堀川桜堤 八間堀川桜堤 石下 常総市石下地区の八間堀川の堤防上にある桜。延長約1300m。遊歩道が整備されている。また駐車場がある。 常総市新石下。八間堀川桜堤・石下の地図

新石下地区の八間堀川桜堤 小貝川桜堤 新井木 常総市の新井木地区の小貝川の堤防上にある桜。川の一里塚・新井木の南側で、堤防上は自転車道が整備されている。 常総市新井木。小貝川桜堤の地図

小貝川桜堤 新八間堀川桜堤 新八間堀川沿いにある桜。河川の延長は約1kmほど。その全てではないが河川沿いに桜が植えられている。 常総市。新八間堀川桜堤の地図

新間堀川桜堤、鬼怒川との合流付近 鬼怒川桜堤 鬼怒川に架かる玉台橋の下流、右岸にある桜並木。 常総市内守谷町。鬼怒川桜堤の地図

鬼怒川桜堤 東仁連川桜堤 常総市左平太新田付近の東仁連川堤防に植えられた桜並木。 常総市左平太新田。東仁連川桜堤の地図

東仁連川桜堤 三坂新田沖新田の桜並木 常総市三坂新田と常総市沖新田の道路にある桜並木。延長約4.5km。 常総市三坂新田、沖新田。三坂新田沖新田桜並木の地図

三坂新田沖新田の桜並木 みつかいどう一里塚ロードパークの桜 国道294号線沿いにある。ロードパークの前後およそ1kmに渡って桜並木となっている。 常総市相野谷町。みつかいどう一里塚ロードパークの地図

ロードパークの桜。筑波山も望める 御城公園の桜 新八間堀川沿いにある公園。園内には多くの桜がある。 常総市橋本町。御城公園の地図

御城公園の桜 三菱マテリアル筑波製作所の桜並木 三菱マテリアル筑波製作所に至る道路が桜並木となっている。 常総市古間木1511。三菱マテリアル筑波製作所の地図

三菱マテリアル筑波製作所入口の桜並木 北水海道駅の桜 関東鉄道常総線の北水海道駅前ロータリーにある桜。 常総市水海道森下町。北水海道駅の地図

北水海道駅の桜 石下総合運動公園 石下総合体育館、石下球場はじめ、テニスコート、多目的広場などがある。 石下総合体育館は、広さ約1214平方mのメインアリーナ、広さ約176平方mのサブアリーナはじめ、 柔道場、剣道場、トレーニングルームなどがある。外観はコンクリート打放しとアーチ型の金属屋根で貝殻をイメージした。 石下球場は本塁センター間120m、同じく両翼95m。 全面人工芝。内野スタンド550人のほか、内外野に芝生席がある。 使用時間は午前9時〜午後10時、休館は月曜日(祝日の場合は翌日)及び年末年始。 常総市鴻野山1670。石下総合運動公園の地図

石下総合運動公園の石下総合体育館 石下総合運動公園の桜 石下総合運動公園の多目的広場を取り囲んである桜。

石下総合運動公園多目的広場東側の桜

石下総合運動公園多目的広場北側の桜(左)、同じく西側の桜(右) 興正寺 石毛山地蔵院興正寺。曹洞宗の寺。延命地蔵菩薩が本尊。1393(明徳4)年、平田慈均禅師の開山。 江戸時代初期のころには、七堂伽藍(がらん)を備える大寺院となっている。 延命地蔵菩薩は、女人泰産(五体満足な赤ちゃんを安産できる)、身根具足(身も心も健全で生活が出来る)、 寿命長遠(丈夫で長命が出来る)など、十福の幸徳があるとされている。 石毛城主、石毛次郎政重、太郎正家親子の墓がある。茨城百八地蔵尊霊場第43番札所(河岸地蔵尊)。 境内には、仁王門や鐘楼、薬師堂、道元禅師像、慈恩門、枯山水の庭、豊川稲荷、巨石の庭、石庭などがある。 常総市本石下185。興正寺の地図

興正寺本堂(左)、仁王門(右)

興正寺仁王吽形像(左)、仁王阿形像(左) 興正寺の枝垂桜 仁王門をくぐると正面にある。

興正寺の枝垂桜 西福寺 寿広山観音院西福寺。浄土宗の寺。平将門公菩提供養之碑がある=下記参照。石下大師として親しまれている。 開山は増上寺17世、飯沼・弘経寺10世の昭誉了学。1633(寛永9)年、隠居寺として建立した。 鐘楼を兼ねた山門が特徴。 境内入口にある大師築山公園は、天明の大飢饉の際、救済事業のひとつとして池を掘り、四国の形をした築山をつくり、四国の大師霊場を移し祀ったもの。 常総市新石下1034。西福寺の地図

西福寺の本堂(左)、同じく鐘楼を兼ねた山門(右) 西福寺夜施餓鬼 8月14日夜、西福寺で行われている夜の墓参り。西福寺の墓地には各家ごとに提灯が掲げられ、ほとんどの檀家が墓参りする。 なかには花火なども行われ先祖を偲ぶ。檀家向けの行事のため、見学は節度を守って。

夜、墓に提灯が灯される中、墓参りする人たち(左)、全景(右) 西福寺の銀杏 西福寺の山門と本堂の間に大きな銀杏がある。

西福寺の銀杏 平将門公菩提供養之碑 西福寺境内にある。1253(建長5)年、鎌倉幕府の執権・北条時頼が将門公の祭祀が行われていないのを憂い、守護職の千葉氏に命じて大法要を行った。 碑にはこの翌年の「建長六年」の銘があり、この大法要に喜んだ縁者が地元の有力者である豊田氏や小田氏の援助を得て建てられたものと推定されている。 江戸時代の天保年間、ある旗本がこの碑を持ち去ろうとしたところ、夜中に炎を噴出し、恐れて逃げ帰ったと伝わる。このことから「炎石」とも呼ばれる。 この石に縄をかけて祈願すると病が治ると伝えられ、地元の信仰をあつめているという。

平将門公菩提供養の碑 龍心寺 豊田山龍心寺。豊田家の守護寺として初代・豊田将基によって建立された。 豊田将基は、桓武平氏の直系で、前九年の役で戦功を建てた。「つぐみ龍」の旗を後冷泉天皇から賜った。 この旗を別雷神社(つくば市上郷)の御神体とするとともに、龍神の霊を慰めるためこの寺を建立したという。 寺にある鐘楼は、大生郷の天満宮の祈願寺、大生寺のもので、明治初期の廃仏毀釈で廃寺となったため同寺に移された。 はりの上の欄間には、天満宮の紋である丸に梅鉢が彫刻されている。 常総市本豊田。龍心寺の地図

龍心寺 大楽寺 蓮台山凉池院大楽院。浄土宗。京都化野念仏寺別院水子供養寺関東水子地域本山。円光大師霊場第21番札所。 御朱印有。寺院の御朱印については御朱印・寺院も参照。 常総市水海道橋本町3346。大楽寺の地図

大楽寺本堂(左)、御朱印(右) 松岳寺 龍谷山松岳寺。曹洞宗の寺。1624(寛永元)年3月開創。本尊は十一面観世音菩薩。 現在の本堂は2006(平成18)年完成。境内にあわしま様(粟島神社)がある。 常総市沖新田町434。松岳寺の地図

松岳寺本堂 粟島神社 松岳寺境内にある神社。あわしま様として近隣では現在でも広く信仰されている。 「婦人病を患わずに丈夫な子供を持つことが出来る」という。 祭神は、少彦名命(すくなひこのみこと)、大巳貴命(おおあなむちのみこと)。 江戸時代、松岳寺の住職と村の有志が村人や檀徒の疾病退散、五穀豊穣、子孫繁栄などを祈願して建立されたものという。 現在でも広く信仰を集めており、祈願成就の御礼に奉納された巨大な木製の男根が社殿の前に置かれている。 大きさは社殿の右にあるものが長さ3380mm、太さ(周囲)1980mm、同じく左にあるものが長さ3200mm、 太さ(周囲)1400mm。また、毎年10月第1日曜日には大祭が行われている。 常総市沖新田町。粟島神社の地図

粟島神社、社殿前の左右には奉納された木製の巨大な男根が置かれている 常光寺 遍照山映月院常光寺。時宗。1319(元応元)年、時宗の宗祖・一遍上人の法孫、白道和上の開基。 龍の伝説が残る。山門に彫られた龍の彫刻は左甚五郎の作とされ、この龍は夜になると近くの常光寺沼に水を飲みに行ったという。 その姿を目撃した村人が怖がり、あるものは病気にかかったため、村人が相談して龍供養の大法要を行い、最後に目に5寸釘を打ち込んだとされる。 その後、龍は目撃されていないという。現在でも龍の彫刻の目は銅板でふさがれている。 龍の彫刻をおさめた山門は江戸時代末期の建立。本堂は1995(平成7)年3月11日の落慶。 常総市若宮戸1053。常光寺の地図

常光寺本堂(左)、山門(右)

常光寺山門の龍の彫刻、目は銅板でふさがれている(左)、常光沼(右) 法輪寺 範舟山密蔵院法輪寺。天台宗。本尊は阿弥陀如来。 法相宗の寺として創建した古刹。建長年間(1249〜56年)天台宗に改宗した。 同寺に残る過去帳には1514(永正11)年の日付のものがあるという。 同寺は、将門公苑脇にある。この地は将門公の豊田館、その後向石毛城があったとされる場所。 常総市向石下121。法輪寺の地図

法輪寺 峯薬師 室町時代に建立されたと伝わる薬師堂。 常総市篠山681−1。峯薬師の地図

峯薬師堂 峯薬師の大椎 峯薬師の堂前にある。大椎は推定樹齢約500年。幹の太さは目通りで約5.9mあり、 根元から樹高5〜6m付近までぼ空洞化が進んでいる。 薬師堂建立の際、植えられたものと伝わる。かつては近くの向石下と杉山にも同じような大椎があり、 三本椎と呼ばれていた。しかし向石下と杉山の椎は大正時代に枯れてしまったという。

峯薬師の大椎 別雷神社 菅生町 祭神は別雷命。1732(享保17)年の創建。 本殿は1871(明治4)年〜1873(明治6)年にかけての再建。桁行1.85m、梁間1.55m。 正面の扉や側面の壁などに精巧な彫刻が施されており、当時名工として知られた後藤縫之助によるもの。常総市指定文化財。 拝殿は、近くの菅生小学校にあった奉安殿を移築した。 常総市菅生町2880。別雷神社・菅生町の地図

別雷神社拝殿

別雷神社本殿(左)、同じく鳥居から境内全景(右) 熊野神社 大沢 江戸時代の1722(享保7)年7月、8代将軍徳川吉宗公が墾田奨励を出したことに伴い、この地区では1724(享保9)年から 飯沼干拓の一部として行われ、1728(享保13)年、干拓が完了し「大沢村」が誕生した。それに伴い、 村の平和ある発展と幸福を願って熊野神社を祀ったもの。祭神は須佐之男命。1739(元文4)年から祭礼の様子が記されている古文書が残る。 同地区の氏子は御神体の「八咫鏡」を各家1年毎に順送りでお預かりする風習があるという。 常総市大沢。大沢熊野神社の地図

大沢熊野神社 大沢熊野神社の桜 熊野神社の周囲を覆う桜。神社は高台にあることから桜山のようになる。

大沢熊野神社の桜 川崎香取神社の銀杏 川崎香取神社の社殿前に銀杏がある。 常総市川崎甲。川崎香取神社の地図

川崎香取神社の銀杏 鴻野山薬師堂 戦国時代の末期、天正年間に、野口隼人によって建立されたという薬師堂。本尊の薬師如来は、野口一族の安住と繁栄を祈願して 祀られたものという。この薬師堂は、現在の堂の西側にあった南蔵院という寺の管理だったが、南蔵院が廃寺になるとともに、 明治10年代の火災で焼失、以来100年以上仮堂に祀られたままだったが、野口一族と鴻野山地区の人たちの浄財によって新たに薬師堂が建立された。 また合わせて南蔵院の本尊だった不動明王像と大師像も合わせて祀られている。 常総市鴻野山。鴻野山薬師堂の地図

鴻野山薬師堂 鴻野山薬師堂の桜 薬師堂の境内を覆う桜。

鴻野山薬師堂の桜 常総橋 小貝川に架かる沈下橋。常総市箕輪町とつくばみらい市福岡を結ぶ。通行車両は、高さ2.7m、幅2m、重さ2tの制限がある。 なお、小貝川下流のつくばみらい市青木と守谷市赤法花の境界、茨城県道46号野田牛久線の橋に同名の常総橋がある。 常総市箕輪町。常総橋の地図

つくばみらい市上流側から(左)、つくばみらい市側から常総市方面を見る(右) 川又橋 小貝川に架かる沈下橋。小貝川で東西に分断されている川又地区を結ぶ貴重な生活道路。通行車両は、高さ2m、重さ2tの制限がある。 現在の橋は1983(昭和58)年3月開通。 常総市川又町。川又橋の地図

いずれも東側から水海道市街方面を望む 菅生沼の野焼き 希少則物の保全などを目的に茨城県自然博物館と自然保護団体が1月下旬の日曜日に、 菅生沼に面する常総市菅生地区内、菅生沼ふれあい広場近くの河川敷で実施している。 常総市菅生町。菅生沼ふれあい広場の地図

菅生沼河川敷の野焼き 日本ハム関東プラント 日本最大級の大型加工食品プラント。チキンナゲットや餃子などの加工食品を製造している。 関東プラントは、1985(昭和60)年操業開始。敷地は約10万平方m。生産量は月産約6000t。 工場見学は毎週土曜日、午前11時〜、見学時間は約2時間。見学には事前に申し込みが必要。受付時間は平日の午前10時〜午後5時。見学希望日の1カ月前から受付、締め切りは見学日前々日の午後5時。 常総市坂手町5687−1(坂手工業団地内)。日本ハム関東プラントの地図 リスカ うまい棒で知られるスナック菓子会社。常総市内に本社(常総市蔵持900)、本社(つくば)工場のほか、石下工場がある。また、本社工場内にはセブンイレブン向けのパン製造、リバティフーズの工場がある。 1971(昭和46)年創業、1973(昭和48)年に販売されたハートチップルは現在まで続く同社のもうひとつの看板商品。 1979(昭和54)年にはうまい棒の販売開始。姉妹品にうまい輪がある。うまい棒は、時期や限定商品などで変わるが30種類以上販売されている。 常総市内やつくば市内の道路沿いに、トーテムポールのような円筒状の広告塔が設置されている。 常総市鴻野山1313。リスカ本社工場の地図

広々としたリスカ本社工場(左)、リスカ本社工場の正面門(右)

copyright © 2007-2025 つくば新聞 by tsukubapress.com all rights reserved.

|